尤伯祥:冤案的公式

原文刊載於《冤罪:一個冤案被告對警察、檢察官和法官的控訴》

文/尤伯祥律師

懸案的水落石出,往往機緣湊巧,因此原因不一而足。但冤案的額頭上卻經常有著相似的印記,促成它們發生的因果歷程,也常驚人地如出一轍。

日本足利事件在2010年3月再審宣判無罪時,3位法官起立向菅家利和道歉的畫面,透過電視新聞傳送到台灣的每個角落,相信有不少國人大為震撼:原來,號稱「精密司法」的日本司法體系,仍然不免冤枉無辜,那公信力始終不彰的台灣司法呢?

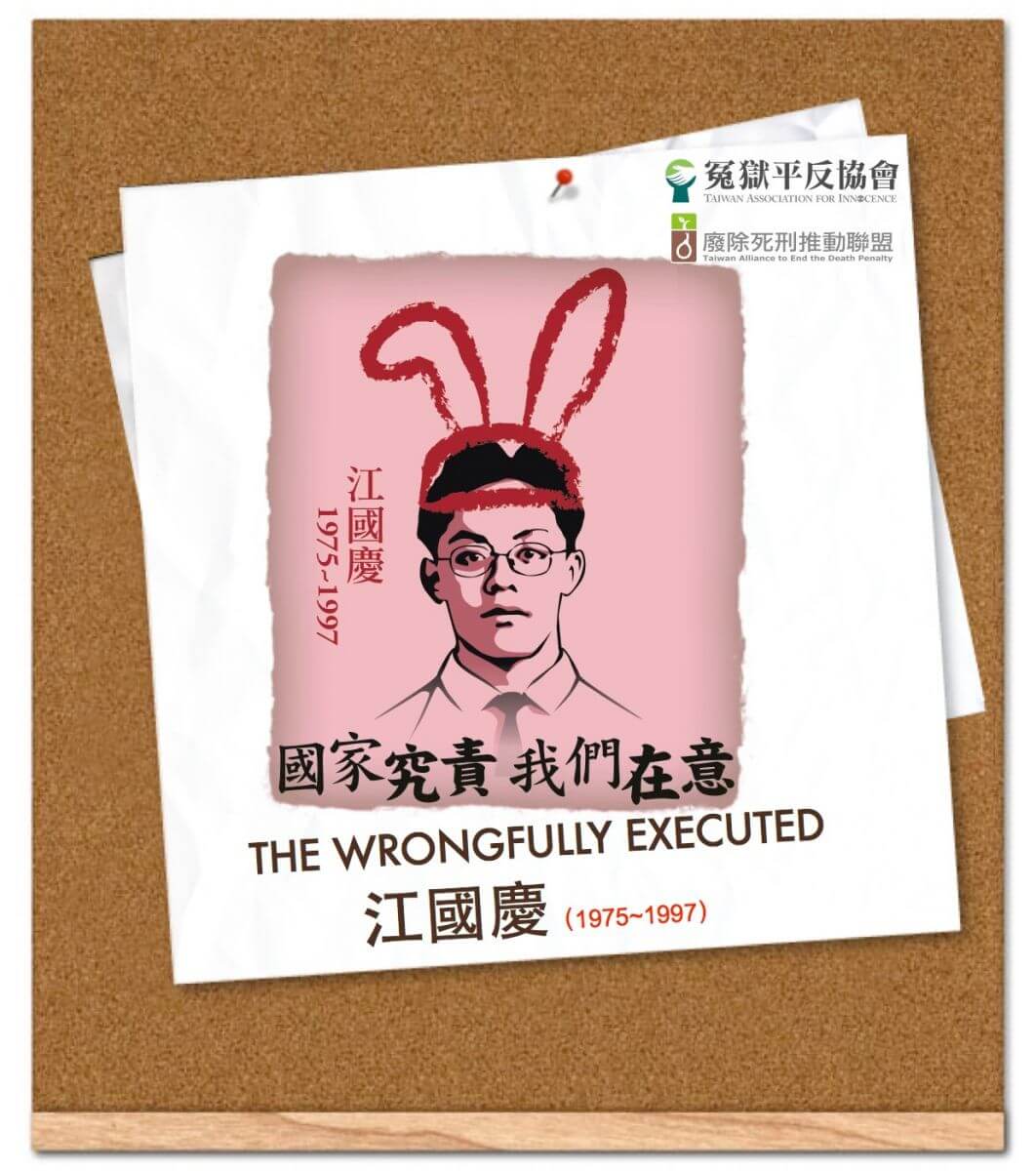

沒想到,沒過多久,就在同年5月,監察院公布了已被槍決的空軍士兵江國慶案的調查報告,認定江國慶的自白出於空軍反情報隊的非法取供,自白內容不但相互矛盾,而且與其他卷內證據不相符合,真實性顯然可疑。監察院的調查報告並指出,在江案定讞前,隸屬空軍防砲警衛司令部的士兵許榮洲,因在台中大中保齡球館另涉性侵6歲女童案件被以現行犯當場逮捕,經解送該部偵辦並收押後,旋即自白犯下本件空軍作戰司令部的謝性女童命案,但相關軍法單位卻不願深入追查,反而火速排除許兵涉嫌,不無調查未盡與迴護原偵查江案人員之情。監察院因此對國防部提出糾正案,舉國譁然。最高法院檢察署隨即根據監察院的報告,與國防部高等軍事法院檢察署聯合偵辦許兵涉嫌謝性女童命案及江國慶疑遭不正取供案。偵查結果,發現江國慶確未犯案,真正之犯罪行為人係許榮洲無誤,並查明江國慶確遭反情報隊多名保防官以強制、恐嚇及濫用職權凌虐等方式不當取供。國防部北部地方軍事法院因而依軍事檢察官及江國慶之母王彩蓮女士之聲請,於2011年5月26日裁定江案開始再審,於同年9月10日判決江國慶無罪確定,這是台灣第1宗被司法確認的冤案。

圖片來源:PNN公視新聞議題中心

比較足利事件與江國慶案,可以發現兩案成冤的原因,竟然高度雷同:

一、 被害人都是稚齡女童,因此引起社會極度的恐慌與憤怒,檢、警因此承受了儘速破案及定罪的巨大輿論壓力,這種壓力隨案件久懸而日益升高。

二、 兩案的主要定罪證據都是自白。

在被告自白之前,辦案人員其實並未掌握到足以證明被告涉案的有力證據(在足利事件中,雖然科學警察研究所的DNA鑑定結果認定附著在被害人短袖內衣上的犯人精液,與菅家的MCT118型別一致,但根據這份鑑定報告的說明推算,可知每1000人即有1.2人型別相符,亦即800人中即有1人會出現同一型別,僅在足利市就有約50人與菅家MCT118之型別相符,因此這份鑑定報告當然算不上有力的關鍵證據)。而自白之後,辦案人員也未能根據自白找到足以證明自白屬實的罪證。換言之,在被告自白之前,辦案人員所掌握的,只有懷疑而已。這顯示對於辦案人員而言,兩案都是缺乏線索的無頭公案,因此在巨大的破案壓力下,只好憑揣想來鎖定對象,試圖單點突破。在這種情況下,偵訊的唯一目的就是取得自白,辦案人員也就更難抵抗非法取供的誘惑:

在足利事件,我們可以看到警方先是肘擊菅家,使其心生畏怖,然後強迫菅家對被害人照片道歉,繼而強迫菅家「同行」前往警署說明。在警署偵訊時,只要菅家否認犯罪,刑警就不斷責罵菅家。抑有進者,警方還違反偵查不公開,向媒體宣稱DNA鑑定是本案破案之關鍵,並且讓電視台播放菅家在足利警署接受調查的畫面,於是在菅家被帶至足利警署的那一天,輿論即已全面將其定罪。

江國慶案的情況更野蠻。軍事檢察官找不到任何江國慶涉案的證據,竟簽請時任空軍作戰司令部主官的陳肇敏,以禁閉處分代替逮捕、羈押,然後將江國慶交由職司保防、不具軍事警察身分的反情報隊徹夜疲勞偵訊。在這過程中,保防官極盡凌虐、威嚇能事:在禁閉室內強迫看女童解剖錄影、拳擊、罰跪以電擊棒作勢威嚇,繼而將其矇上眼罩帶至布置成靈堂的防空洞內,施以強光照射、電擊、命做伏地挺身、半蹲等體罰。

三、 投入的成本越高,越是輸不得。

因此,只要開始非法偵查,辦案人員就難免不達取供目的,誓不罷休。這種「撩下去」的心態,從負責偵訊菅家利和的警官在二審時證稱,如果菅家在被帶回足利警署當天不自白的話,就不打算讓他回家等語,即可看出。一旦越過法律的界線,辦案人員就會為逃避究責而從公親變事主,不可能繼續保持客觀中立,進而在一不做二不休的心態下,就算「殺紅眼」也非入嫌犯於罪不可。於是,在偵訊過程中不斷升高給嫌犯的壓力,直至嫌犯屈服為止,甚至還要隱藏、湮滅對嫌犯有利的證據,甚至偽造不利嫌犯的證據。非法偵查的恐怖,正在於此。

可想而知,在這種無上限的施壓過程裡,偵訊可能完全失控,嫌犯早晚也會被不斷升高的壓力碾碎。江國慶在徹夜凌虐、威嚇下屈打成招,固然不難理解,但即使不使用這麼殘暴的手段,嫌犯的抵抗仍然可能因為承受不了長時間、高強度非法偵訊的壓力而瓦解。嫌犯本身有個性軟弱、缺乏自信、意志不堅等人格特質,或者缺乏偵訊經驗,甚至智能低下等情況,則抗壓能力比一般人薄弱,固不待言。另一方面,就普遍的文化因素來說,東方式的威權教育,使日本與我國國民高度畏懼政府權威,習於服從而不太敢反抗、反駁檢、警的指摘,也會導致嫌犯容易放棄抵抗。當偵訊時間拉長,壓力持續升高,就可能會飲鴆止渴,只顧得上先擺脫眼前壓力,無暇慮及自證己罪的後果。於是在「反正這裡沒人相信我,為了結束這種活受罪,姑且按照警察的要求自白,日後到檢察官或法院那裡翻供,他們一定會還我清白」的自欺念頭下,向壓力投降而編織起虛偽的自白,菅家利和的自白歷程就是如此。

四、 屈服於壓力而虛偽自白的無辜嫌犯,由於對案情的無知,其編織之自白內容自然會與警方掌握的案情不符。

辦案人員根據手邊掌握之案情核對其自白,很容易就可以發現其自白與案情不符。本來,這種對案情無知的暴露,是嫌犯無辜的重要表徵,然而,當自白源於不正取供時,辦案人員已失去客觀中立立場,既然非入被告於罪不可,自然就會將這種與真實案情不符的出入當作是嫌犯狡猾不肯盡情吐實,企圖飾詞避重就輕的表現,進而指摘嫌犯,要求其反覆修改自白來湊合辦案人員已掌握到之證據資料。只要仔細分析菅家利和與江國慶的自白,都可以看到這種曲折反覆的修改痕跡。

五、 沒有能力與意願看穿虛偽自白的法律精英。

在足利事件與江國慶案的案卷裡,除了自白反覆修改、斧鑿斑斑外,還有許多顯示自白內容與真實案情不符的證據資料,然而,何以負有把關之責的承辦檢察官、法官甚至律師(足利事件的一審辯護人),都未能據以看出自白虛偽,竟都掉入了虛偽自白的陷阱?

這兩個案件很清楚地點出,儘管兩國的法律明文規定自白不得作為有罪認定之唯一依據,猶需有補強證據證明自白屬實,法學理論也都再三強調因自白成冤者數見不鮮,但司法實務依舊偏好自白,自白仍然是證據之王,且經常就是有罪認定之唯一根據(請見許玉秀大法官在釋字第582號解釋提出之協同意見書)。何以有此等實踐與認知分離、言行不一的實務文化?

分析起來,有以下3個因素:

(一) 自白內容通常承載了絕大部分犯罪情節,對於判決的書寫極為便利,而根據自白製作的有罪判決往往也較易為上級審接納、維持。反之,若捨自白不用,則需要耗費極大的成本(花費大量時間調查刑求及彈劾證據,並連篇累牘說明自白的瑕疵)。因此,從減輕工作負荷的角度來看,法官偏好自白而敵視被告翻供,實不足為奇。

(二) 正因敵視被告翻供,司法實務運作的結果,證明遭受不正取供的舉證責任實際上是落在被告身上。檢察官、法官甚至律師經常將所謂「自白非出於任意」,狹隘地理解為經由強暴、脅迫而取得自白或供述。然而,偵訊行於密室之內,縱有暴行,為外界所不能聞,苟未成傷,船過無痕,當事人如何舉證?雖然我國目前規定警、偵訊要全程錄音或錄影,但稍有辯護經驗者均知,解送途中之車上、開始偵訊前之警局角落,既不需錄音或錄影,也就是辦案人員得以對嫌犯施以強暴、脅迫的間隙,此際趁隙所為之不正取供,幾無查證可能。是以,被告欲證明自白非出於任意,在技術層面首即難於登天。

被告既難以證明自白出於強暴、脅迫,法律人就會機械地從「人於己最親,不入己於罪」推演出「既未受到強暴、脅迫,自不可能為虛偽自白」的結論。所謂嫌犯因受不了偵訊過程中因對抗龐大國家機器所承受的身心壓力、為求交保或停止羈押、乃至為求自保而迎合檢警偵辦方向去構陷自己甚或他人等種種原因,而虛構不實自白,對法律人而言,雖非概念上不可想像其不存在之事,但要說服他們相信這是在手上案件真實發生的事實,卻如頑石難化。這種狹隘的思維方式,充分顯現法律專業養成過程的侷限。要判斷一個人是否會承受不了偵訊的壓力而虛偽自白,不但要對偵訊環境帶給人何等壓力有所理解,而且對於人性也要有深刻的認識。然而,學校的教育只能傳遞載於文本的法律知識,但對人性的理解與體會,卻是無法通過文字傳遞的智慧,只能在個人長期的社會歷練中,經由不斷的與各色人等接觸、往來的經驗累積中淬煉而成。大多數經由家門、校門而後考入衙門的法律精英,固然熟知法條乃至法釋義學,但沒有機會在長期的社會歷練中培養出對人性的理解,無法理解人的多樣性,也就沒有易地而處、與當事人同理的能力,自然難以想像被告在偵訊壓力下的感受。再加上除科考(國考)落第的不愉快經驗外,法律精英們通常在升學、就業的過程中一路順遂。總是當優等生的人,也很難體會弱者畏懼強權的心情。不曾被當作嫌犯帶至警局訊問,也就更難想像嫌犯孤身一人在警局被眾多警察左右環伺的害怕。這種同理能力的缺乏,其實同樣也會影響到辯護律師,使辯護律師不相信被告關於虛偽自白的辯解,進而喪失辯護的熱情,導致不盡職的辯護。這些因素加起來,會使案件往「偵查自白定終身」的死胡同前進。

(三) 法院既然愛用自白,久而久之,自然也就養成不挑剔自白的習慣。所以,即使江國慶案之卷內充斥足以動搖自白真實性的彈劾證據,法官可以視若無睹,據以入人死罪而絕無猶疑。又縱使菅家利和的自白殊不合理,法院也自動降低智商,毫不質疑。儘管法律規定了補強法則,要求須有補強證據證明自白屬實,但要證明至何種程度,始能認定自白確實具有相當程度真實性?事實上根本不可能找到量化的標準。這使得補強法則的可操作性極低,對法官自由心證的約束效果自然趨近於零。我國最高法院有關自白真實性與補強法則的判例儘管汗牛充棟,但始終不曾進一步發展出判斷自白真實性的具體操作方法。在足利事件中辯護律師與法院所用「是否暴露對案情無知」、「有無暴露出辦案人員所不知的犯罪秘密」等判斷自白真實性的具體標準,鮮見於我國的實務判決,更顯示我國實務缺乏挑剔自白真實性的能力。由這種偏好自白、不挑剔自白的司法文化養大的法官,充斥上級審後,自然會用同樣標準訓練新進法官,並按此標準撤銷下級審的無罪判決,直至下級審採用自白寫出合其口味的有罪判決為止。偏愛自白的審判文化,就是以此方式不斷自我複製,生生不息,而且還使上游的檢、警食髓知味,更加以取得自白為偵查之目的。

六、 一旦根據虛偽自白定罪確定,就很難翻案。

人作的判斷,不可能不出錯,因此即使判決確定,也不保證最終的定罪一定無謬,所以要有再審及非常上訴作為判決確定後的非常救濟途徑。然而,所謂「知恥近乎勇」,正好顯示認錯需要勇氣,難能可貴,不願認錯則是人性,特別是當認錯會帶來現實的不利益時,死不認錯更是自然,故爾認錯知恥才會被說成是珍貴的道德品質。於是,一旦定罪確定,即使有新的證據浮現顯示定罪可疑,作成判決的司法體系也極不樂意翻案。我國實務自行透過判例,將得以聲請再審之新證據,限縮於判決前已存在,為法院、當事人所不知,不及調查、審酌,至其後始行發現者。不但關緊了再審之門,從另一個角度解讀,也可以看出實務只容許顯然不是法院疏失所致之錯案再審。另一方面,一直以來根據判決結果相信真凶已繩以法、身家安全無虞的社會大眾,也不願意翻案,對定罪被告的喊冤普遍冷漠。此時除非有人堅信被告無辜,並且動員足夠的社會力量救援,再加上辯護律師捨我其誰的勇氣與毅力,還要出現決定性有利證據(尤其是真凶)作為臨門一腳,否則無辜者勢必至死蒙冤。

從以上分析可知,像我國這樣有偏好自白傳統的司法實務,在處理倚賴自白起訴的案件時,一旦案件廣受社會矚目,輿論普遍要求定罪,則出錯的風險其實不容小覷,而且目前的制度其實無法有效防堵這種風險的實現。從警方、檢察官到法院,案件經過漫長的流程而判決確定。理論上流程漫長,正是要一再覆核,但實際上在這漫長流程裡的任何一個環節出錯,都可能會導致無法回復的謬誤。在這個流程裡,辦案的檢、警人員可能頂不住破案的壓力而屈服於不正取供的誘惑,難以回頭。辯護人面對自白的沈重壓力,也極易因束手無策而心灰意懶,草率辯護。最致命的是,負有落實無罪推定原則、庶免錯殺無辜之責的法院,其實經常欠缺挑剔自白的意願與能力,於是最終大家一起與無辜被告落入虛偽自白的陷阱裡,無以自拔。

讓人睡不著的是,我國似乎沒有從足利事件及江國慶案學到什麼教訓。除了撻伐凌虐江國慶的「狗官」並付出創紀錄的鉅額補償外,沒見到社會各界對偏好自白的實務文化有深刻的檢討。看來,這種實務文化還會與我們常相左右很長一段時間。那麼,誰會是下一個掉進自白陷阱的倒楣鬼呢?

—

編按

江國慶案,監察院於今年7月10日提出調查報告發現有證據可證明陳肇敏直接干預審判,7月11日江媽媽與義務律師團再來到台北地檢署前,要求追究違法失職陳肇敏等軍官的刑事責任和民事責任。

2014年7月11日 台北地檢署前

詳情請參民間司法改革基金會 新聞稿 監察院 調查報告