刑事非常救濟制度

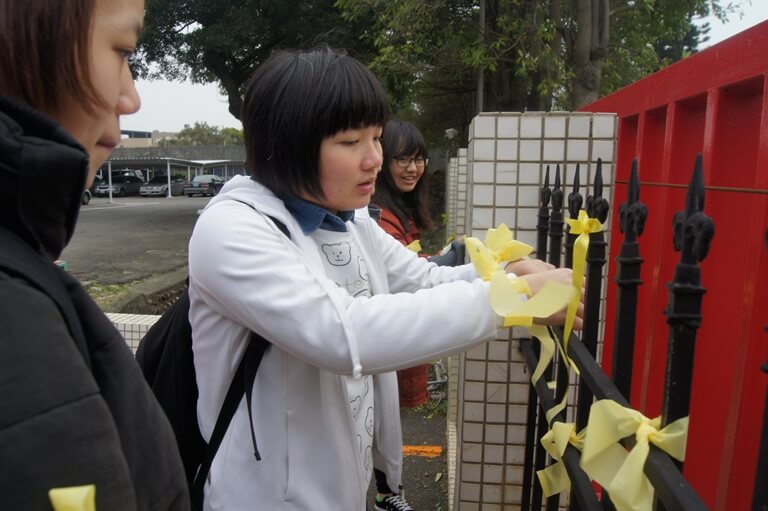

監察院於今年3月中公佈死刑冤案鄭性澤之調查報告,直指六大疑點,然該案至今仍未開啟再審,2次非常上訴均遭駁回的。圖為鄭媽媽與義務律師團、民間友人相偕至台中看守所,為鄭性澤繫上黃絲帶,希望儘早讓無辜的孩子回家。(2014.3.14)

文/Hugo-francois

十多年來,我國刑事訴訟法經歷如『換骨』般的重大改變:從職權進行主義轉變為兩造對抗之改良式當事人進行主義。但荒謬的是,在非常救濟制度上,我們沿用迄今已75年,用憲法施行前作成的老舊判例,解釋21世紀的法律。

這或許是因為,非常救濟制度是司法體系的認錯,但既是認錯,便須否定自己、否定同僚、甚至整個國家機器。

為了避免認錯,檢察總長除非有監察院施壓,否則不會主動提非常上訴;為了避免認錯,法院繼續用28年抗字8號判例、32年抗字113號判例堵住再審的大門。

以下這篇民國93年作成的報告,也因為我國司法體系長久以來的拒絕認錯,在十年後的今天讀來依舊『歷久彌新』…

1. 再審制度的失能,關鍵在於實務設下的重重障礙,而非法律制度缺陷:

刑事訴訟法第420條第6款就再審之開啟僅表示:「因發現確實之新證據,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」但現實上,法院引用最高法院自行創造的判例,將新證據限於『該項證據事實審法院於判決前因未經發見,不及調查斟酌,至其後始行發見者而言』〈最高法院28年抗字第8號刑事判例〉 ,而排除於審判後始存在的證據。換言之,即使你在被判有罪確定後找到可以證明你清白的證人,依最高法院見解也無法開啟再審,因為:證人的證言是在判決確定後才作成,不符合新證據的定義。〈最高法院75年台抗字第7151號刑事判例〉。

此外,法院對確實之新證據的『確實』也有一套自己的見解:這個證據必須強到單憑此證據就可以動搖原本判決,不然也不能再審。〈最高法院69年台抗字第352號刑事判例〉舉例而言,小花被判了殺人罪,案件中共有A、B、C、D、E五個證據,A、B證據顯示殺人者另有其人,C、D、E則指出人就是小花殺的。而今判決確定後,我們才發現C證據是他人挾怨報復栽贓的,但即使以A、B、C證據綜合來看應判小花無罪,只要C證據的排除無法單獨翻轉判決,小花的案件依然不能再審。

2. 再審的失能,使得本為糾正法律錯誤的非常上訴成為冤案的出路:

由上段可知,再審個案救濟的功能不彰,促使法律人另闢戰場,尋求以非常上訴制度來解決被法院拒於門外的爭議案件。大法官解釋釋字181號、238號解釋,將「應調查證據而未調查」之瑕疵亦解釋為判決違背法令,使得前揭案件仍有進入法院的機會。

但開啟非常上訴的鑰匙掌握在檢察總長手中,而檢察官在程序的一開始便站在被告的對立面,如何能期待身為檢察官頂頭上司的檢察總長為被告提起非常上訴呢?這也導致我國非常上訴總是要等到監察院調查報告出爐,檢察總長才會行動。

監院調查報告出爐,鄭媽媽及律師、民眾在台中看守所前為鄭性澤繫上黃絲帶,希冀早日開啟再審與非常上訴。

2012年8月,監察院后豐大橋案調查報告出爐,但王淇政、洪世緯仍在等待檢察總長提起非常上訴及開啟再審的可能。圖為台大法律研究所同學接見后豐大橋案王淇政(2014.2.10)

3. 即使順利進入非常救濟程序,法院仍然可能用同樣的邏輯繼續跳針…

認錯不是一件容易的事,不然也不會說「知錯能改,善莫大焉」。要讓法官在眾人面前承認同僚、甚至自己所犯的錯誤,真的不容易。為了避免認錯,法官也會講出許多荒謬的理由,用以維持原判決、證明自己沒錯:「DNA沒驗到你,不代表你沒做」、「既然你沒做,那你逃什麼?」、「你說你被刑求,一開始檢察官問你,你幹嘛不講?」

是的,這就是我們目前的司法體系。或許只能希望,十年後再看到本文的朋友會對本文所述內容感到不可思議,而非『歷久彌新』!

以下座談會記錄轉載自司改雜誌第51期《刑事非常救濟制度》2004/06/15

刑事非常救濟制度

時 間:93年4月28日 (三) 晚上6:30

地 點:民間司法改革基金會 會議室

主辦單位:民間司改會監督委員會&司法改革雜誌

主 持 人:羅秉成律師(民間司改會董事/監督委員會召集人)

與 談 人:(依姓名筆畫排列)

李錦樑法官(司法院刑事廳代表)

林永頌律師(張方田案義務辯護律師)

林鈺雄教授(台灣大學法學院教授)

林麗瑩檢察官(法務部檢察司代表)

張淳淙法官(最高法院審判長/法官協會代表)

陳建宏律師(徐自強案義務辯護律師)

詹文凱律師(參與蘇炳坤案判決評鑑之律師)

廖健男委員(監察委員)

蔡墩銘教授(世新大學法律系教授)

蘇友辰律師(蘇建和案義務辯護律師)

紀錄、整理:楊哲禛、何一宏(東吳大學法律系四年級)、蔡佳吟律師

從四個個案談起……

羅秉成律師

我們今天邀請很多實務界和學界的專家學者,來一起討論刑事非常救濟制度是否能真的發揮其功能。之所以會有今天這場座談會,是因為民間司改會參與許多個案救援的工作,尤其是一些重大刑案,其中的甘苦,不足為外人道也;尤其利用這次刑事訴訟法的修正,司法院和法務部向立法院提案,而第二階段的修正方向是針對第二審以後的制度-包括非常上訴和再審制度。鑑往知來,以往的重大刑事案件大多有提起非常救濟,當然結果有成功也有失敗;非常救濟對律師來講是非常困難的,所以希望藉由這個座談來集思廣益,尤其對新法的修正提出有效的建議。

喚不回的青春

—蘇建和‧劉秉郎‧莊林勳

民國80年的汐止吳銘漢、葉盈蘭夫婦命案,由於共同被告王文孝、王文忠兄弟多所矛盾的「自白」,讓當時年僅十八、九歲的蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人,遭最高法院三審定讞,各被判處兩個死刑。後檢察總長曾三次提出非常上訴,但均遭最高法院駁回。國際與民間人權團體多方為此案奔走。民國89年高等法院開始再審蘇建和案,92年1月13日最高法院宣判無罪開釋,但因檢察官不服提起上訴,最高法院撤銷消原判決發回更審,現由高等法院審理中。

蘇友辰律師

蘇建和案從八十四年二月九日最高法院判決確定之日起,到七月之間,最高法院檢察署檢察總長陳涵提起三次非常上訴,結果都是失敗。最主要的原因,最高法院考慮的或許是僅重視法律邏輯的演繹,還有法秩序的維護,其結果就是司法公信與被告為免於誤判追求平反不能兼顧,兩者之一必須有所犧牲。

事實上,被告三次非常上訴之所以能得到檢察總長的同意,最主要是根據大法官釋字第146號1和第181號2兩個解釋交互運用,大家如果看我所整理之資料﹝參附件﹞便知道我根據此兩號解釋聲請總長提起非常上訴三、四十項理由:第一種,是根據釋字第146號解釋就是認定的事實與使用證據不相符合,一般稱之為做是「判決理由矛盾」;另一種,則是依據釋字第181號解釋「依法應於審判期日應調查之證據而未調查之違法」,此種情形影響到判決事實之認定。這個案子是存在這兩項法定可以提起非常上訴的理由,可以說俯拾即是,而顯然易見。但是很不幸的,判決駁回三次非常上訴的理由一再否定這兩個解釋的核心價值令人失望。今天回過頭來檢視這個三件聲請及判決理由,或許可以提我們學術界與實務界,大家好好探討。

限於時間我無法一一的來回顧。非常上訴失敗之後,我們嘗試提起再審,再審的提出也有三、四次之多,最後一次總算讓高等法院有道德勇氣及司法良知的法官能夠接納我們,可以說是“一個小皮包”立了大功,打開再審之門。

關於再審的聲請及被裁定准許的理由,我今天提出的書面已經有完整的敘述。這裡頭值得一提的是:高等法院裁定開始再審,最主要是突破舊有再審要件所謂「新證據」的一個解釋。「新證據」一般在實務上或學說上,它必須有所謂「確實性」及「嶄新性」,配合這兩個條件,如果以過去的思維模式,似不符合這個要件。然而這次台灣高等法院的裁定有一個新的見解,後來這種見解,因為檢察官抗告到最高法院,承審的庭就這個所謂「新證據」更賦予新的解釋,讓「新證據」有一個比較寬廣的運用空間;也就是這個新證據雖是一個小皮包,存在於兩個在判決前未審酌的公文書之內,但是這兩項公文書實際上如果可以單獨形式來觀察的話,以自由證明的程序即可認定其為一個新證據,至於其是否可為動搖整個裁判認定事實的基礎,那是裁定准予再審以後,再綜合其他證據相關加以判斷的問題。也就是說,聲請再審,只要這個證據符合了這個條件,單獨的形式加以觀察能獲得如此心證即能進入再審程序。不過,究竟這項新證據將來進入審判程序之後,能否確實是可以影響這個裁判,必須要經過:(一)嚴格的證明程序,(二)要跟其他證據資料來互相綜合判斷。如果綜合判斷的結果足以使整個裁判基礎發生動搖,使得被告能獲得比較有利的裁判,則法院便可以認為構成新證據的條件而准予重新進行審判。

這次刑事訴訟後續修正草案,司法院已經把此項新見解納入第四二○條第一 項第六款的規定裡頭。第六款是這麼規定的:「因發現確實之新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」即可據以准予再審。對照最高法院駁回檢察官抗告之裁定書的內容,我想它是已經具體化為條文,將來如果說要聲請再審,其困難度是可以相對減低了。

我想一個判決就好像建築一棟房子,要使這個房子能夠毫無瑕疵而且堅固牢靠的話,判決裡頭應該是函括了主體證據、相關的供述證據和非供述證據,如果把它當成建築裡頭的結構體部份,我把它畫成一張圖解,其對照內容是:屋頂是自白,四周牆面也是自白,不過這些自白如要立於堅實基礎之上,必須出於自由陳述即任意性的問題,還要有相關的補強證據用來充當樑柱支持自白的真實性。否則如同蘇案欠缺結構體的支柱,相關物證根本是栽贓偽造,張冠李戴,或根本不存在,此項根據不實自白充當門面,虛有其表的建築,即是不堪一擊,而且會誤殺良善的。

現行刑事非常救濟制度讓過來人走得非常辛苦,但畢竟有了突破,希望司法人繼續研討,讓它更符合現代刑事思潮及人權保障的理念。

生死一線間—張方田

因民國81年李姓女童命案,原本被判處死刑的張方田,在證明刑警確有刑求情事且經過義務律師的辯護,在更審數次後高等法院以無期徒刑定讞,目前已經在服刑。曾聲請非常上訴及再審但遭最高檢察署及最高法院駁回。

林永頌律師

會有這場座談會我應該是創議人,因為這幾年在民間司改會接受的冤案發現很多問題,漸漸發展出模式,包括監察院的廖健男委員也常是我們麻煩的對象,監察委員可能查個一年發現問題,當然我們自己也會先過濾,就請檢察總長考慮要不要聲請非常上訴。當然檢察總長大部分的情況都會提啦,然後全部的情況,最高法院都是駁回死刑或曾經被判過死刑的案件。

張方田這個案子本來是死刑,我接手之後改成無期徒刑,後來判決就確定了。

這個案子有什麼證據判他死刑?在張方田進看守所之後,他的生殖器官有零點五公分焦掉,那個刑求的警察因此被判刑七個月確定,我覺得很奇怪,警察都被判罪了,其自白還有證據力嗎?那就分成兩面說,我現在先依據監察院的報告,簡單講就是說「這樣的自白有問題」,法官也接受張方田在警察局的自白有問題不能作為證據,但是認為在檢察官面前所為的自白可以採用。張方田說他第一次見檢察官要講刑求的事檢察官不讓他講,在第二次才有機會講他被刑求的情況。而就靠那第一次的自白判張方田死刑之後又改判無期徒刑,有沒有其他證據呢?監察院查過也認為沒有。

院對於整個證據法則和自白任意性都沒有檢討,只有自白一個證據,而自白的證據和物證又是相悖的,自白本身的任意性又有問題,這樣非常上訴居然會被駁回。我講白一點,最高法院其實就是認為「我不會錯啦,如果有錯都是你們錯」。我只看到最高法院在此不肯認錯。

非常上訴不成,那我們就再審,我們學蘇友辰律師,蘇律師有前例,那我們就抱以希望,想說一個皮包可以再審,那我們可多了。高等法院還是駁回,我們只好抗告。法院駁回的理由是:「檢察官沒績效的問題,檢察官第二次有寫到被刑求的事」。法院根本是矇著眼睛說話,因為檢察官第二次筆錄會改變是因為律師寫了狀紙,律師寫了狀紙之後檢察官去調卷,看守所的資料來了,檢察官不問不行,因為看守所的資料已有被毆打的驗傷報告,不能不處理這問題。而法院在此只說檢察官沒有績效問題,反正人又沒死只判無期徒刑對不對?!

最高法院對於非常上訴的處理都是把確定判決再抄一遍,檢察總長如果要駁回也是這樣子。最高法院對有冤屈的案子幾乎不開非常上訴的機會,當然,修法要怎麼修需要好好討論;但是我也要提醒,不管怎麼修法法院都很厲害,要讓案子「門都沒有」自有其道,所以在台灣現在刑事品質還不好的時候,這些被告真的是沒有辦法。

羅秉成律師

火氣一個比一個大,司法會焦掉。這些個案有些還在程序中,尚無定論,我們只是希望把問題面呈現出來,讓大家再好好激盪一下,看能不能有一些衝擊的火花。接下來我們請詹文凱律師。

無罪的罪人—蘇炳坤

民國76年蘇炳坤因金瑞珍銀樓搶案,遭最高法院判處十五年有期徒刑。蘇即開始逃亡生涯,一邊聲請非常上訴和再審尋求翻案,一邊四處陳情申冤。其間最高檢察署檢察總長共為蘇炳坤提起四次非常上訴,但均遭最高法院駁回。後蘇炳坤遭逮捕歸案,直至民國89年國際人權日,總統陳水扁宣布特赦,蘇炳坤平反成功,重獲自由。

詹文凱律師

因為我和其他三位律師不一樣,我不是辯護律師,對當事人的感受也許不像其他三位。蘇先生在民間司改會草創時期便至此申訴,認為他受到很大的冤屈,那我們也認為這案子有很多值得探討的餘地,所以當時由在座的蔡燉銘老師和當時政大的劉秉鈞老師還有我,我們對這個案子所有的相關卷證來作一個評鑑的報告。這個案子在司法上的結果是「沒有獲得任何救濟」,反而是總統對蘇炳坤罪和刑都予以特赦,這是比較特殊的,因為他也不是功勳子弟,也非對社會顯有貢獻,純粹是因為他確實是非常冤枉。當然這樣對蘇炳坤而言是獲得了某種程度的平反,但是也造成了某些困擾,譬如說逃亡了十幾年也被關了一段時間,但這段期間的冤屈卻沒有辦法得到賠償。

此案子的疑點在幾次的非常上訴和再審中有三個:第一個、判決書說行為人是從隔壁四樓的翻越到五樓的窗戶進入,然而隔壁並沒有四樓的房子,而只有三樓的房子。但是這一點,再審的理由寫的很奇怪,說「也許他的身手很好」,還說「我們又沒有現場去勘驗,怎麼知道那裡是只有三樓還是四樓的房子,所以這不構成證據」。

第二個、被害人曾到警察局報案,聲稱歹徒有兩人,身高差不多,一六七至一六八公分左右,一胖一瘦。事實上,兩個嫌犯一個高達一百七十多公分,一個一百五十幾公分,一個胖一個瘦沒有錯,但身高是一高一矮。判決理由就說:一胖一瘦符合,但因當時是夜間,被害人可能看不清楚,記憶也可能出錯。

更重要的是第三點、當時檢察官有查到郭中雄去當舖裡典當的贓物,就持此物問金瑞珍銀樓的夫婦是否為被搶的那批金飾,剛開始這對夫妻說是,後來說不是,之前承認的原因是警察叫他們收回去。這件事情在審判的過程曾經被提起,可是法院都不採,只說典當的確實是這些東西而郭中雄也承認這些是他拿去典當的。甚至為了進行再審和非常上訴的途徑,蘇還必須以告發這對夫妻詐欺罪的方式聲請非常救濟程序,但是蘇炳坤的再審聲請仍不被最高法院接受。

直到被害人被依詐欺罪判決確定,據以作為新事實、新證據提出抗告,最高法院才第一次發回更審。不過法官卻以詐欺罪的判決是在蘇炳坤案確定判決後多年所為的判決,並非蘇案確定判決當時已存在而未及調查斟酌的,與「發現」新證據的要件不符等理由,認再審難謂有據而又以裁定駁回。被害人,連檢察官都出來說這個人沒有錯,只有法院認為有罪。

當然我們的非常救濟制度是否設計得很嚴格,是不是它原則上就應該非常的嚴格,但是是否有一些和我們的經驗法則有所違背,是我們認為應該要提出來檢討的地方。

羅秉成律師

蘇炳坤的情形算是「特赦解套」,不過其他三個案例都還懸在那邊,接下來這個案例是唯一在聲請釋憲中的,其非常上訴和再審等的途徑幾乎已窮。

投向不歸路?—徐自強

民國84年黃春樹撕票案,最高法院根據嫌犯黃春棋、陳憶隆的供詞判處徐自強等三人死刑。後在徐自強辯護律師四次向檢察總長要求提起非常上訴遭拒之後,最高檢察署終於在民國90年提起非常上訴。至今已提出四次非常上訴但均遭最高法院駁回。日前向大法官聲請釋憲已獲受理。

陳建宏律師

這個案子是發生在八十四年九月一日的擄人勒贖案件,先將被害人撕票再向家屬勒贖,犯案情節十分殘酷,因此,除了其中一個嫌犯跑到泰國後死亡以外,另外三個被告自一審以來都判決死刑。

但就徐自強部分是比較特別,以法院為有罪判決書來看,在擄人之時徐自強並不在現場,這部分歷審判決都如此確認,因徐自強有確實之不在場證明。第二點,徐自強也沒有打過任何一通勒贖電話,因為歹徒勒贖電話警方都有錄音,其中並沒有他的電話紀錄。也就是說徐自強既沒有參與擄人也沒有為勒贖,為何法院仍然判決死刑?最主要的理由是認定徐「參與謀議」,而以共同正犯來判。問題是認定徐自強為共謀共同正犯的證據是什麼?這是本案在證據上最爭議之處,即是另外二個到案的被告之自白,供稱徐有參與謀議,使歷審法院都依此認定徐自強參與本案犯行。但徐自強除確實之不在場證明外,更是在法院判決其他二名被告死刑之後,主動去投案,因為他看到蘇建和案件,因其中有一個被告先被槍決,使蘇案三人陷入死無對證之困境,深恐再不出來投案說明,恐怕再也說不清楚,所以才勇於投案,可惜法院仍然判決他死刑。

而關於同案被告之自白,其實有一個很大的問題,即這二個共犯都說徐自強有參與本案的謀議,但除了這二個共犯的自白以外,是否有其他補強證據足以證明徐自強確有參與呢?在本案中其實是完全沒有這部分的補強證據,不管是在如何參與謀議的過程、如何參與取贖的過程、如何分配贓款的過程,都沒有任何補強證據。而這個問題其實最高法院也有發現,所以在第一次發回更審時,即已指明上述共同被告自白缺乏補強證據,第一、二審僅憑這二個被告之自白就認定徐自強參與本案,確有違背法令而發回。

除此之外,這二個共犯的自白,前後也有不一致之瑕疵,自白的內容與卷內的證據也不太符合,尤其他們所描述徐自強涉案部分,更有按照徐自強到案程度及所提出之不在場證據而作變更,甚至亦有同案被告陳稱有遭刑求而自白之情形。

但很遺憾的是,當時警方人員在偵辦本案時,因二個先到案之被告已先後自白犯案,所以警方認為已經破案,以致於宣佈破案後沒有再積極蒐證或調查相關補強證據,因此很多證據都無法再於法院審理期間重新調查,故最高法院雖然五次發回更審,但更審法院都無法釐清最高法所發回要求釐清之補強證據,但最後最高法院也不再堅持發回而使判決確定。但我們質疑的是:這和第一次發回時有何不同?難道說這些疑點已自然隨時間而解決了?

在確定之後,最高法院檢察署檢察總長前後三次提出非常上訴,但是全遭最高法院駁回,最高法院駁回之理由大致有幾點:一、就我們所質疑單憑同案被告之自白就可以證明被告犯罪部分,最高法院認為二個被告間之自白就可以互相補強。二、關於這二個被告自白是否有補強證據的部分,最高法院認為有下列補強證據,如:驗屍報告、被害人屍體、勒贖電話之錄音、譯文等,都可以補強同案被告之自白與事實相符。但這裡有個問題,最高法院所講的補強證據,根本是補強其他共犯自己犯案之證據,但是其中並沒有任何一個證據可以補強到徐自強是否參與本案犯罪之證明。三、如前所述,既然是以其他被告之自白罪為認定徐是否犯罪之唯一證據,且二個被告之自白又可以互相補強,則這個自白本身當然非常重要,但就我們所指出自白與事實及卷存證據資料有諸多矛盾及瑕疵之處,最高法院確認這是屬於事實審法院調查證據之範圍,與判決是否違背法令無關。四、甚至連我們主張所聲請調查之證人,因法院弄錯待證事實,而認為與本案犯罪是否成立不具因果關係而錯誤不予調查之部分,最高法院也認為此和調查事實有關,並非判決違背法令等理由,一再駁回最高法院檢察署檢察總長之非常上訴,所以非常上訴之救濟管道幾乎已被阻絕,沒有任何希望。

於是,我們再聲請證據,以其中確定判決所從未審酌之卷存新證據,即被害人家屬就案發過程及被害人車輛之狀況之陳述,與共同被告所描述及法院所認定之犯罪事實經過不相符合,已足以推翻原有最認定依據之共犯自白之真實性,而此向被害人家屬之供述,應足以符合再審事由之形式要件之新規性和確實性之新證據,但高等法院仍認為不符合再審事由新證據之要件而與以駁回。

故從目前再審及非常上訴之嚴格限制,幾乎毫無救濟之途徑,目前僅有先以這個案子中所顯示之共犯之自白是否得以最為認定犯罪之依據,以及共犯自白之補強證據之方式等問題,聲請大法官釋憲,以求就問題之本源,作一最根本之解決及釐清。

自白自白自白自白

羅秉成律師

大概以上這四個案子可以歸納出一個特色:「自白」,尤其是「共同被告的自白」。在蘇建和案、蘇炳坤案和徐自強案都碰到相同的問題。最近的刑事訴訟法的改革過程中,這塊也是大家所注意的,所以增訂了“共同被告的自白不可以作為判決有罪的唯一證據”。我們所注意和關心的是這幾個案子都是在新法之前的老舊案。有人就質疑對共同被告自白真實性都已在事實審認定了,法院對證據的取捨已表示過意見,好像要以「共同被告自白的任意性和瑕疵」為再審或非常上訴的訴求,幾乎是無門可走。像蘇建和案中的自白其實問題大得很,但最後是靠一個“小皮包”才能在再審破門而入。

共同被告的自白,畢竟也是一個供述,對於共同被告不實的供述受有罪判決的被告卻沒辦法去告共同被告誣告,透過告誣告的方式解決,也就是靠刑事訴訟法第四二○條第一項第二款:「原判決所憑的證言,鑑定或通譯以證明其為虛偽者。」提起再審。共同被告以前都不用具結的,現在如果分離程序以後,共同被告可以證人的身分被問。共同被告以前大概也沒有交互詰問的問題。

共同被告的自白被過度高估,有的人說比證人說的還嚴重,被共同被告咬一口,入骨三分,如鬼纏身揮之不去。奇怪的是共同被告的證言被評價這麼高,但其虛偽性也可能比一般證人來的高,反而沒辦法用另外一道法律程序,如誣告或偽證的方法去證明他的虛偽而獲得救濟程序。是否是制度設計有問題,還是由實務上操作真的太難,讓實務者認為有幾近不盡情理的地方。

我們應該在日後修法可以朝更合理的方向走,非常救濟制度本身其實就是在避免冤錯案,如果非常救濟制度窄到都投訴無門而無法發揮功能,那就失去它的意義而僵化了。以前的舊案沒有適用新法的可能,而施行法又訂得如此嚴格,這些已經確定的案件可不可能在新法中讓他們有再救濟的機會?除非像盧正案中盧正已被槍決者徒留遺憾外,人還在的被告如徐自強等,在舊法時代和新法時代就「共同被告自白」的處遇相差非常之大,如果有冤判的可能,可否在程序上給予老案適當的救濟,值得我們省思。

非常上訴及再審機制的實務觀察

通常程序比非常程序重要

蔡墩銘教授

剛才詹文凱律師提到說我也對於蘇炳坤案曾參與救援工作,讓我回憶十幾年以前對遇冤獄問題很重視,也想盡一份微薄的力量,但是始終沒有辦法讓我達到我的目的,我在過去刑事訴訟法兩次的修改都有參與過,對於非常救濟地制度也作了若干的修改。

但是我認為呢,不要把這個非常救濟制度那麼地重視,認為以後的冤錯案都要靠非常救濟程序,我們應該重視通常程序而不是非常程序。如果我們第一審能夠發揮所謂公平裁判的效力,當然不會到判決確定以後再來謀求非常救濟,所以重點應該放在通常程序而不是非常程序。

事實上我國的非常上訴制度並不是每個國家都有,很多國家只有再審。我國的再審包括有利、不利,有些國家是只針對被告不利的部分,換句話說,我國再審制度也是比外國擴大。所以從制度面來看,我們應該是沒有問題,外國有的我們都有了。問題如剛剛主席所講的,是實務運作的問題,牽扯到證據的裁量和採用問題。我國刑事訴訟法承認四種證據:物證、人證、自白和筆錄(書證)。這四個證據中最有問題的是「自白」和「筆錄」。我們如果把自白或筆錄排斥,就是去證據化,我看今天所報告的四個案件都不會出現。又牽扯到共犯的自白,互相補強,更是造成冤案的一個主因。

羅秉成律師

謝謝蔡教授提出革命性的見解,我們都還不敢講說自白不能作為證據,沒有這麼前瞻喔!那老幹講過了,我們請新枝來講。

再審和非常上訴未來的 修法方向

林鈺雄教授

非常救濟制度在台灣現實的問題,或許不只是從立法上、規範上來比較寬嚴而已,也要考慮實務上處理的寬嚴。我只略提幾個部分:首先是共同被告自白的處理問題,以及相關的自白任意性問題;第二個是談非常救濟的制度,尤其是再審和非常上訴未來的修法方向。

第一個,就共同被告自白的部分,最高法院過去以來在理論上最大的瑕疵,是把共同被告的自白當作是獨立的一種證據方法,也就是除了被告、證人、鑑定、勘驗以及書證以外的第六種證據方法,並且把問題丟到證明力來處理。這樣最大的問題是“這種證據方法調查的程序是什麼”?例如要不要詰問?對質程序如何?要不要具結?具結又會涉及到再審提起的可能性3,由於所謂共同被告這種證據方法根本不受偽證罪的制裁,除了自本身欠缺真實性的擔保外,還進一步剝奪他人提起再審的機會。

一旦把共同被告的自白當成一種獨立的證據方法,由於沒有連結真實性的擔保和法定的程序,所以必然會出一大堆的差錯,現代證據法要從證據能力及其程序去著力,如果重心放在證明力、證據價值,這就很難有具體檢驗的標準,由於自由心證係諸法院的裁量,因此如果問題被逼到證明力問題,那幾乎就無解了。所以,我們應該在證據能力的層次而非證據價值的層次去堵住過於氾濫的共同被告自白,也就是說,不能讓它變成第六種證據方法。

那剛才羅律師也有提到說,我們的新法已經有第二八七條之一4、之二5了,但坦白說,這新法是為德不足,本來不管新舊法都沒有「共同被告」這種證據方法,所以不管分離或不分離,本來就只能用證人的證據方法,所以證人的法定調查程序,包括具結、對質和詰問的程序通通都要適用。然而,新法第二八七條之一又創設了一種法官裁量,這讓人覺得新法又是建立「法官神話」之上,不但共同被告問題如此,傳聞法則第一五九條之一第一項的例外也是。一個法官他要怎麼樣認為說可以不要分離審判?當共同被告講的就是「別人」犯罪的時候,法官憑什麼不分離審判?這就是關鍵,如果法官不分離審判,請問接下來要怎麼作才能把它採為裁判基礎?這正是蘇建和案中最高法院駁回再審抗告中所談的嚴格證明法則的核心意義所在,明明是證人的證據方法,法官不能把它任意轉化為另一種證據方法,這是第一個部分,無關新法舊法,就算在舊法底下,還是要用證人的證據方法,而在新法底下更要用證人的證據方法。事實上這幾個案件,當初如果法院踐行的是這種方法,我想問題會少很多。

跟這個問題連結起來的當然就是共同被告自白中的補強證據,當初就是把共同被告自白當成被告本人的自白,又進而產生以共同被告自白再來補強被告本人的自白的爭論。我還是認為這前提在證據能力及其法定調查程序的層次上就發生問題,假設法官沒有把共同被告先分離出去,再適用證人的程序的話,當然就會變成「以被告自白來補強被告自白」這種最沒有可靠性擔保的情況。徐自強案已經在釋憲當中,我期望新的大法官能從證據方法尤其是證據法定程序的限制出發,來處理共同被告相關判例規避證人證據方法的問題,尤其是釋字384號已經點出了「證據裁判原則」是法定程序的核心,這應該會是一個契機。

第二個部分,我想這幾個案件的基本前提,我想也是台灣各大大小小案件共同之痛,那就是—自白任意性的問題。其實自白任意性本身應該是自由證明而非嚴格證明的事項,所謂自由證明是指法官對任意性的抗辯,應該是到釋明而過半心證的程度的話,就可以去認定自白是否有任意性的問題。但是包括很多法院的裁判,不但要求嚴格證明,而且幾乎是倒過來要求被告來舉證他的自白是沒有任意性的。不管是從哪一種舉證的理論來看幾乎都導不出這樣子的結論,如果從“危險領域”的觀點來看,這有點像公害訴訟一樣:發生在你大工廠裡面的事情,你叫我外面受害的人去舉證你工廠程序裡面有什麼問題,那是有困難的。

還有,不正訊問而影響自白任意性者,有直接效力,也有繼續效力問題,但是我國實務向來就忽略了繼續效力問題。如果被告已經證明第一天被警察刑求了,第二天他到檢察官那裡的自白,從時間上的緊密性就已經幾乎可以斷定了沒有任意性的。除非,應該倒過來講,有很明顯的證據證明說這個自白是的確具有任意性,才例外地可以使用。但我們實務認知的原則例外,卻是剛好相反。其實,自白任意性問題是台灣之痛,這幾個案子的刑求問題暴露的不過是冰山一角而已。

第三個部分,我想針對非常救濟制度的一些修法方向跟現在的問題提出一些簡短的看法。當然有一些立法例上並沒有所謂的非常上訴制度,但縱使沒有非常上訴制度,並不等於適用法律錯誤就沒有非常救濟途徑。這只要看一下我們的民事訴訟就可以知道,適用法律的錯誤並不見得要另外創設一個非常上訴制度,它也可以用再審來救濟。事實上在歐洲很多國家也是這樣,雖然它名義上不是像法國法有一個明顯的非常上訴制度,但其實就是以再審來救濟。更重要的是,歐洲許多國家都有「雙重的憲法法院」可資非常救濟,第一重就是本國的憲法法院,所以像共同被告這種任意轉換證據方法的重大問題,幾乎都是憲法層次的問題,可以從內國法的憲法法院來救濟。第二重,歐洲理事會共四十五個會員國,全都要簽歐洲人權公約,歐洲人權公約有歐洲人權法院作監督者,包括英國、法國這些國家國內法院的刑事判決被歐洲人權法院宣告違反公約,可以說是家常便飯。縱使是英國這種不自證己罪發源的法治國,其內國法判決都好幾次被宣告違反歐洲人權公約,說得難聽些,就是被宣告為不到世界刑事訴訟人權的最低的基準。

我們國內,一來大法官解釋的功能跟其他國家不能比,第二點我們也沒有那種區域性的人權的法院。於是乎,我國就應該在法律層次特別考量內國法的非常救濟制度。我覺得這本來就是我們非常救濟制度要做到的,更重要的是台灣實務上已經確定的離譜判決數量可觀,我們的制度要面對這個現實而不是忽略這個現實問題。

那我們現在回過頭來看我國的再審制度與非常上訴制度有何大問題以及未來修法是否會造成更大問題。

再審如果純就規範上來看,我們的限制並不特別的嚴,但從實務上來看是非常的嚴,以高等法院聲請再審為例,百分之九十九是駁回,百分之零點七五是裁定開始再審。裁定開始再審也不一定無罪,可能還是繼續維持原來的有罪判決,這表示在實務的踐行上,再審的門檻定得非常的高。這當然就影響到非常上訴的制度,你不能用再審救濟,就只能用非常上訴救濟,其實各位律師所報告的這幾個案子事實和證據的認定都有問題,理論上應該是再審就能夠救濟的,但限於實務操作的現況,使我們不得不走非常上訴的救濟途徑。蘇建和案是很例外的例外,我坦白講,這種再審證據想在一般案件聲請再審,恐怕是百分之百要被駁回的,這個案子的壓力已經大到司法圈內等於是開了一個例外。

我們一般的情況是檢察總長利用非常救濟的途徑來非常救濟。我國非常上訴有個很特別的規定,就是刑事訴訟法第四四七條6第二項的部分,這是立法例上很少見的“復活”制度,可以用非常上訴的制度使一個案件的繫屬復活。很多國家的設計都是只有撤銷,有些甚至效力不及被告。我們卻可以讓它復活,這樣有時候會造成一些困擾,像實務上就有發生過這樣的案件:這邊撤銷但是又不受理判決,沒有既判力,然後又起訴,變成兩個案件先後都繫屬到第二審去(如73年刑庭第九次決議的案例事實)。但是它也在不少的案件中發揮了一些功能,像張志文盜匪案,本來被判死刑,因為有這個制度,最後在繫屬復活時因懲治盜匪條例廢除及刑法修改,改判無期徒刑而撿回了一條命。更重要的是目前實務上以大法官釋字第181號而提起的非常上訴,因為都涉及到事實跟證據的問題,所以最後幾乎都是靠“復活制度”來更審。

那我們未來的修法怎麼做呢?上禮拜我在立法院公聽會時看到修法草案,嚇了一身冷汗。我們修法草案把第四四七條第二項宰掉,以後原則上是不能用非常上訴的制度來使訴訟繫屬復活。那變成救濟確定個案的重大任務全部要改到再審去,試問我們再審能夠承擔這麼大的任務嗎?縱使改了第四二○條第一項第六款「發現新事實新證據」那個條文定義,但這能夠擔保再審未來去承接第四四七條第二項的救濟功能嗎?這我懷疑,今年的非常上訴案件到二月二十七日已經排到台非字第七十號了,今年度可能就會有四百二十個非常上訴的判決出來。未來再審制度有可能去承接這樣的一個數量嗎?

現在再來看,再審制度有關於第四二○條第一項第六款7的文字已經改了,蘇律師也提到說這個和蘇建和案最高法院的裁定有關係。但是我要講的是,我們看一下這個文字,這個文字的修改能夠承接我剛剛所提到的確定個案的非常救濟功能嗎?草案法條是改成「因發現確實之新事實或新證據,單獨或與先前之證據綜合判斷,足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」,我想「新事實」加上去是對的,但它沒有把最高法院根深蒂固的觀念在法條上作一個修改,而是在立法理由中講這樣的一件事情:「所謂新事實新證據,並不以該事實或證據於判決前已存在而未及調查斟酌者為限,尚包括判決確定後始行成立之新事實或證據。」在修改前,這幾乎是實務上百分之八十以上駁回再審的很重要的根據。但是它沒有寫到條文裡頭而把它寫到理由裡面,這是有拘束力還是沒有拘束力?這就會像林律師講過的,法律人大家都很聰明,到時要鑽漏洞容易得很。

我要講的是,縱使是把這個立法理由當成是條文,現在的問題解決了嗎?剛才從第一個案件看到第四個案件,不管是蘇炳坤案四樓變成三樓或是典當物的問題,或是徐自強案所提出聲請再審的證據,其很大的關鍵並不是確定判決前存在或不存在的爭論,其基本上的關鍵在於-─不管法院知道或不知道,但就是沒有審酌。這個問題,在德國法上法條規定的和我們一模一樣,但從來就沒有「在判決確定前已經存在而未及調查或斟酌」的要件。我也寫過一篇文章反對實務上以此自創要件來駁回再審。規範上是一樣,為何實際上操作起來卻和德國不一樣?這是第一個差異。

第二個差異,什麼叫做「新證據」呢?向來實務是認為說:法院不知道而未斟酌的是新證據。但最重要的一種情況是「法院知道而未斟酌」,法院知道而沒有斟酌的原因很多,例如有拒絕證言權的人原行使拒絕證言,但判決確定後他明白表示願意出庭作證,或如新鑑定報告出爐。另外一個原因是,法院不理你,你有證據重要關聯性你就去聲請證據,然後法院就給你駁回;我們知道這種駁回是訴訟進行中所為的裁定,不能單獨抗告,唯一的救濟途徑就是跟本案一起上訴,如果上訴而法院不理你,那就沒救了。我們現在大多要靠釋字第181號跟第238號來作為跳板聲請非常救濟。在德國法上一模一樣規範的解釋是:「法院知道但是沒有審酌的情況跟法院不知道而未審酌的處裡是相同的」。因為重點是「重要證據漏未審酌」,所以再審要有確實性、顯著性等要件,當然要審酌你講的究竟是不是重要證據,畢竟不能把非常救濟途徑當一般救濟途徑來用。但是,如果聲請人之陳述為真的話而確實是可以影響到事實的重新認定,這個就是可以提再審。

我們修法方向,應當是先對再審作本質性的變革,再來才把第四四七條第二項宰掉。例如,為了匡正實務,先把「知道但是未審酌重要證據」明訂為再審原因,然後在「顯著性」要件去做限縮;也就是說,一定要讓重要的、和本案有直接關係但未審酌的證據,當成再審原因,尤其是以自白為主而自白又有瑕疵的情形,這才是所謂修法的關鍵。不能說先砍掉非常上訴的復活制度,再等法院的再審實務慢慢擴張,因為誰也不知道再審實務未來是否真會有本質性的變革。司法院和法務部未來修法上,要嘛在規範上就直接去指定、擴張再審救濟的可能性,不然的話,非常上訴和再審之間的關係,不能以外國立法例上也很少有第四四七條第二項的復活制度來作為我國也可以把它刪掉的理由,我覺得這是要考慮我國本身情況的一種修法的建議。

羅秉成律師

關於徐自強的釋憲案,林教授已點出了一個很好的巧門。共同被告在這裡被創造成第六種的證據,但是其證據能力沒有法定的證據程序,這在憲法的層次上是值得去非議的。

另外,我國以前就認為第四二一條,特別8針對不得上訴三審的案件如足生影響於判決之重要證據漏未審酌者可以聲請再審,反而就最高法院的確定判決重要證據漏未審酌者是不可以再審,我一直百思不得其解。高等法院漏為審酌可以提起再審,而最高法院卻可以免疫?不知道新法修正裡面是否有把這點也審酌一下?

我認同剛剛蔡教授所說的,通常程序如果作的好,非常救濟程序當然不能變成一個變相的第四審,無謂浪費司法資源;但我們的通常救濟程序還被高度質疑其信度的情形下,就把非常救濟程序的條件減縮,例如把非常上訴的復活程序剪掉,可能越修門越窄。所以是否我們的通常救濟程序品質相應提升之後再作非常救濟的調整方為合適,這是我們民間司改會有疑慮的地方。

接下來我們請廖委員幫我們指教,他本身也是律師,我們好幾個救援的個案都是透過他的幫忙。

從保證人權的觀點 來做邏輯推演

廖健男監察委員

方才提到的幾個案件,例如:蘇炳坤案、張方田案……,基本上都牽涉到兩個問題,一個是自白的任意性,一個是自白的補強問題。

就自白的任意性而言,在張方田案中,遭指控刑求的員警已經判決有罪確定,如果員警確有刑求情事,但被告並未在檢察官偵訊時翻供或主張有刑求,是否就可以認為在檢察官面前所為的陳述具有任意性,而可以採為證據?像這類的問題,林教授的文章中也有討論到,我們也一直向法院提出質疑,但是法院也不怎麼理睬。

在刑事案件中,員警通常是職司比較執行面的工作,而檢察官、法官應該是在證據取捨上作判斷,在蘇炳坤案中,蘇炳坤自始至終都沒有承認犯案,而且蘇炳坤也主張遭到刑求,不過十幾年的時間過去了,證據也都找不到了,同案的共同被告郭中雄也都被嚇得不知去向,不願出來和員警對質。但是法院竟然認為,蘇炳坤如果有遭受刑求,為何沒有承認,所以認為沒有刑求這回事,法院對有無刑求的查證是傳喚員警來訊問,以及發文該管警察局,答案當然都是沒有刑求,當然這還算有查,有些法官甚至不查。

所以監察院過去在調查報告裡,也指出檢察官、法官至少要讓主張遭受刑求的當事人陳述,刑求的過程為何,必據以查證,不過最近是有要求有無刑求應優先查證。

蘇炳坤案比較特殊,該案提起了四次非常上訴,監察院也受理了四次,最後一次是由江鵬堅委員受理,之後和我共同來處理,在調查的過程中,江委員已經生病了,調查報告作成後,經過一兩個月,我一直不敢提出來,因為第一次找到一些理由提起了,結果被駁回,第二次這些理由就不能用了,所以三次下來,能用的理由都用光了,幸好最後是獲得總統特赦,不知是幸或不幸,如果提起非常上訴,就進入司法程序了,就不知道是否有特赦了。當夜我和協辦本案的調查官就連夜將調查報告整理完成,在特赦前一個禮拜,將調查報告行文出去,在報告中我們也主張,如果要特赦就應該是罪刑齊免,最後在那次的特赦中,蘇炳坤案也是唯一罪刑齊免的案件。不過雖然獲得特赦,蘇炳坤其實也已經坐了十四年的活監獄,而且因為是特赦,所以連帶影響到後續可否聲請冤獄賠償的問題,這方面我們也請法務部和相關單位研擬修法。

根據上述案件的觀察,我認為法院在審判上好像有一種難以突破的文化,如果通常程序做得好,就不需動用到非常程序,在通常程序中,法律規範有無缺失,還是在適用法律上出現問題。事實上在案件審理過程中,經手的法官很多,其中有些法官我也認識,而且印象也不差,但他們仍跳脫不出這套邏輯,所以我懷疑在邏輯推演上,法院是否自成一套文化,而這種文化不破除的話,上述的冤案還可能不斷發生,但是我也想過,如果我進入法院從事審判工作,在同樣的文化薰染下,是不是今天我也會作出一樣的判決?

我也曾到過司法官訓練所參觀,當時曾有田大法官還在那裡擔任所長,當時他也提到,正在增加有關人權、憲法的課程,從人權保障的角度,重新檢視以往的判例。

不過最近有一個陳情的案子,陳情人質疑檢察官為何未讓證人具結,法院引用民國二十八年的一個判例,該判例是援用舊刑事訴訟法第一七三條第二項的規定,偵查中證人可以不用具結,該條規定已經在民國五十六年刑事訴訟法修正時刪除了,而該判例一直到民國九十二年四月才被廢止,若援用的法條已經修正了,判例還能繼續有效嗎?還能繼續引用嗎?法已修改,判例未配合是人權保障的怠惰。

我們還是希望,所有的檢察官、法官能從憲法保障人權的觀點來做邏輯推演,並檢視所有的法條、判例,否則上述的冤獄仍會不斷發生,就算進入「再審」、「非常上訴」,法院還是用同一套邏輯打泥巴仗,成功的案件不是沒有,不過比例真的不高。

羅秉成律師

謝謝廖委員,我們都知道通往非常上訴,監察院是一條捷徑,監察院如過願意出調查報告,成功機率就大增了。剛才廖委員也提到法院文化的問題,也有人質疑,法官之間是否有另一種意義的官官相護,如果提起非常上訴,對大家都麻煩。在簡易判決的案件中,上訴到同一個受訴法院,上訴的維持率似乎就較高,因此,法官間的親疏遠近,似乎對判決有種不可言喻的影響,但是如果法院真的有所謂的文化的話,是否要透過引進陪審團或其他的方法來改變,這可能還有研究的空間。接下來我們請最高法院的張法官給我們一些指教。

裁判安定性與錯誤救濟 如何取得平衡

張淳淙法官

首先,我必須聲明,我的發言並不能代表法官協會和最高法院,再審的聲請若被駁回,依然可以以不同的理由再作聲請,所以這些案件將來會如何發展都是未知數。

就刑事確定裁判的非常上訴的制度而言,沒有一事不再理原則的適用,就同一個理由還是可以提起非常上訴的,而非如林永頌律師所言,提起三次就不能再提起了,且非常上訴之提起沒有時間上的限制,不論經過多少歲月,仍可提起,這是非常上訴制度的特質。

就非常救濟而言,就這個議題,我個人也曾投入相當多的精力,在民國八十七年,我撰寫了一篇報告─「論錯誤刑事確定裁判及其救濟方法」,我研究的對象就包括「再審」、「非常上訴」,我也同意蔡教授的高見,如果通常程序作得完善,怎有非常程序可言,所以近來刑事訴訟制度的變革,也是朝這個方向努力,不過除了司法院的意見外,許多民間團體、立法委員本身也有許多意見,因此,最後修法的結果是否能盡如人意,就很難預料,還需要觀察實務運作的結果來作評估,當然錯誤的確定裁判,仍然要給予適當的救濟。

為兼顧確定裁判的安定性,和錯誤裁判的救濟,二者如何取得平衡的確是一個難題。

以下我還是按照「再審」和「非常上訴」兩個制度分別來談,就「再審」而言,刑事訴訟法第四二○條和第四二二條,是分別就確定判決對受判決人有利或不利而提起再審所作的規範,其中引用最多的應該是第四二○條第一項第六款,所謂的再審之新證據,按照判例和學者的分類,新證據必須具備「嶄新性」─證據必須在確定判決前已經存在─和「顯然性」─顯然足以動搖判決結果─兩項特質,方為得聲請再審之新證據。

就「嶄新性」的部分,當初是受日本實務見解的影響,不過後來日本的實務見解變更,近來最高法院也就以往的判例是否應繼續援用正在作檢討,而關於「嶄新性」的判例,從最高法院二十八年抗字第八號判例開始,我也曾在最高法院的會議中提議是否審慎檢討,我之所以會提出檢討,也是因為和蔡教授都曾參與這次刑事訴訟法的研修工作,方才,林教授提到刑事訴訟法第四二○條的說明欄中的說明,其實這部分就是立法意旨,如果將來真的通過,最高法院實務適用當然不能違背這個立法意旨。

關於「顯然性」,剛才蘇大律師有提出說:所謂顯然性不僅僅是新證據本身,還要跟舊有的證據綜合判斷。就這一點我在八七年的研究報告也有提到,我當時就認為說應該要綜合判斷,德國刑事訴訟法就是這樣規定,日本雖沒有明文規定但有判例,在昭和五十年白鳥案件所創下的判例也是此意旨。按照修法之後的草案,這個門檻真的是開的,這部分應該是很清楚。

非常上訴制度,我們當初是參考日本,而日本是參考法國。日本與法國設計非常上訴的目的很清楚,主要是在「糾正確定判決」,當然我們後來實務上修正為只要和科刑確定判決有同一效力的裁定也可以為非常上訴對策。對於確定的判決適用法律錯誤,我們用非常上訴的制度來糾正它的錯誤,最主要是為了統一全國各法院對於法律的適用,真正目的在「統一適用法率」,個案救濟坦白說是因為有了這個制度之後所附隨的效果。日本的「非常上告」其實也是一樣。所以非常上訴制度不是在作個案的救濟,立法的目的絕非如此;真的個案救濟主要是靠再審,只是說由二十幾年延伸下來的判例門檻關得很緊,這是事實。但是這兩個制度本身是絕對不一樣的,結果從大法官釋字第146號說:刑事判決確定後,發見該案件認定犯罪事實與所採用證據顯屬不符,自屬審判違背法令,得提起非常上訴;如具有再審原因者,仍可依再審程序聲請再審。釋字第181號說:非常上訴,乃對於審判違背法令之確定判決所設之救濟方法。依法應於審判期日調查之證據,未予調查,致適用法令違誤,而顯然於判決有影響者,該項確定判決,即屬判決違背法令,應有刑事訴訟法第四四七條第一項第一款規定之適用。有了這兩個解釋之後,非常上訴制度本身好像又捲入了事實認定的漩渦裡,變成這兩個制度的混淆不清,而此沿襲的結果使得許多在野法曹第一個想到的救濟是非常上訴而非再審。其實制度本身原來的規劃並非如此,我在這裡要特別說明。

還有,這兩個制度由檢察總長提起非常上訴而被駁回就怪罪說實務如何如何。但是否每個個案被駁回都一定有問題也未必吧,我想並非如此。我有一個統計,數據可供參考,就再審的部分,不可否認,以二審聲請的比例比一審來得高,很多案子是在二審和三審確定的,事實審法院是在二審,我只找出二審的部分,二審裁定准許再審的比例,確實不到百分之一。就總長提起非常上訴的部分來說那就不同,駁回的比例大多是在百分之二十上下,其中駁回的部分未必都是刑事法院的錯誤,很多都是出在聲請再審的原因有問題。包括法律的規範、判例解釋和實務的運作,實務上並非全是法院的問題,律師的書狀或許也有問題,所以不見得即是錯誤的裁判,如何發揮救濟的效果,真的是有待大家共同來努力。

順便也提到自白的部分,這次訴訟法修正也很清楚的把自白的重要性降到最低,我們刑事訴訟法第一六一條之三9,不是說明了自白最後調查性嗎?我在司法官訓練所上課時也有提醒包括裁判書第一句不要就寫:右揭事實業採被告自白不詳,訴訟法的精神已經變了,應該要把物證書證寫在前面,後面再提到被告或共犯有自白。當然要把多年的習慣改掉的確需要大家共同努力。至於自白的任意性,在司法警察、司法警察官調查中的自白是出於非任意性,到檢察官訊問的時候是任意性,這部分要怎麼切割,我的研究報告中也有提到這點,假如非任意性的恐懼、壓迫已延伸到表面上檢察官偵查時形式上的任意性,那可能它的證據能力也一樣有問題,只是這部分可能比較難以證明,如果能夠證明應該實務上也會被接受才對。

羅秉成律師

邀請到張法官非常不容易,他又參與新的刑事訴訟法的修正,所以由他來解釋非常上訴和再審的修正——一個門關起來是為了符合立法本意,一個門放寬是為了因應現實上的需求。

過渡時期的痛處 不能成為改革的阻力

李錦樑法官

本人在高院工作幾年的期間發現再審案件是非常的多,有些案件聲請個幾十次,每個案件都要法官來處理,查到最後就是把法官的時間占用掉,長期的煎熬下很多案子沒看清楚的情形是存在的,所以一而再、再而三的聲請是否在制度本身上有問題?非常救濟制度本身就不是常態,應該在通常程序中作改革,事實上這幾年我們在訴訟制度上也作了很多改革,應該也有成效,例如:自白或證據能力都有做變革,慢慢的效應會出來。

刑事廳因為新制的實施,長期到各法院去觀察,發現大家的觀念都有在改,比如說整個審判流程設計例稿,所有證據如何調查和提出都有很詳細的例稿有一個引導作用,法官審理的時候可以比較快銜接新制,這效應可能要過一段時間才會出來。本人擔任法官十幾年,證據和程序的規定前後的確有很大的變動,產生正面效應,效應經過我們認真觀察認為是值得期待的。

我們今天看的個案都是證據能力、被告自白和共犯自白採取所產生的問題,這在刑事訴訟法上已經作了很大的變革,相信這種個案爭議會減少,不要因為幾個個案爭議就對非常救濟制度的變革加以過大的質疑,這些爭議可能在我們通常程序制度的改良下慢慢就會不見。這些是過渡上的痛處,我們不希望這些過程中所產生個案問題造成整個制度改革的阻力。

羅秉成律師

現在一審自白調查的情形怎麼樣?以我最近辦的個案來說,我認為就有彰顯到新制的效果。在自白證據能力上,關於刑求抗辯的調查、方法、辯論,然後在中間下一個裁示將這個證據能力給予排除,這大概是我執業十幾年來第一件刑求抗辯為法院所採納的,照以前的調查證據方法這種可能性是不高的。降低或是不要過度去依賴自白這是大家的共識。新法修正後,這樣的設計或許有它的前瞻性滿足未來的需求,但是我們也非常擔心事實上高院和最高法院已經判決確定下的老案是非常多的,它就沒有機會適用這套新制了。已經確定的案子,在日後可不可能基於公平的考量讓他們有一次的機會,按照新的規制讓他們尋求一個救濟?被告仍然有這樣的冤錯案等待救濟,當然,如果毫無理由的再審,是不是可透過強制律師為再審和非常上訴辯護人的方式來避免;律師如果胡亂地提起非常上訴或再審,可能構成懲戒事由,有另外一個控管。這些都是大家思考非常救濟制度所可以考量的。

修法要宏觀,不能僅作 個案補救式的修法

林麗瑩檢察官

我過去幾年在德國,也常見到媒體對德國錯誤的判決提出批評、糾正,甚至有一個案件,被告被關了八年,後來因為真正的犯罪人提出證據自首,被告才被釋放,被告當初被定罪,只是憑藉一個鑑定人的鑑定意見。從法律社會學的角度來看,在法治進步的國家,有機會對個案瑕疵提出質疑與救濟,反而應該視為正常的現象。我想不應該因為個案的缺失,就質疑法律的制度。

但是,另一方面個人非常贊同適才蔡教授提出的高見,應該將重心放在通常程序的完備、正確上,非常救濟制度只是一個安全網,用到的機會應該越少才是正常的,否則會排擠通常程序的運作功能,並造成法秩序的不安定。而今天所討論的案例都是在新制通過之前所審理的,我也希望藉由新制的通過,以新的法律制度來檢視這些案件,但是以今日的標準來看十多年前的舊案,當然會發現許多瑕疵,這是必須先加以說明的。

至於各位先進提到檢討我國現行訴訟法規定及審判實務缺失的部分,我想從政府部門的主政機關角度,在法規修正的檢討上必須做多面的宏觀考量,而不能僅從個案補救式著眼。例如,之前為各位先進所詬病的共同被告自白的使用,涉及到共同被告所為供述的證據地位究應視為被告或證人的供述來調查?在德國,共同被告的證據調查程序就是用被告的證據調查程序,其考量點係共同被告並未改變其身為被告的身份以及其基於被告所享有的程序上權利;而在我國,目前因為個案上發生共同被告誣指的流弊,大家對共同被告的自白可信性充滿質疑,故似乎傾向將共同被告以證人身份調查,因此,其緘默權將會被剝奪,雖然證人有拒絕證言權,不過相對的範圍是較小的,且負有真實陳述的義務,故這樣的思考,從通案來看並不見得對被告的保障有利。目前,法務部正研究引進美式被告調查方式,亦即被告享有緘默權,但若被告不保持緘默,而要陳述時,則其身份即變更為證人,必須上證人台具結,而負有真實陳述的義務,這樣就可解決共同被告自白可信性的爭議,而不須強行將共同被告視為證人,強迫其放棄緘默權。但是此一制度下被告所享有的緘默權必然比歐陸法系上被告享有的得隨時緘默及不負真實陳述義務的權利內容要限縮很多。

再來,關於自白非出於任意性,也就是遭受刑求,其自白證據能力排除是否具延續性的問題,德國法採「權衡原則」,關於「任意性延續」的保障,德國的做法是,檢察官必須要盡到告知義務,告知被告,若遭受刑求,則之前的自白是無效的,但若每個案件都被推定有刑求,都還需要補上這一句?德國目前有力見解認為,若檢察官有得知被告警詢中有違法取供的情況時,即有告知該自白無效的義務,否則連檢察官所做的被告偵訊筆錄也將排除證據能力,但是如果檢察官是因為無法預期到警訊有不法情形,而沒有告知被告其先前之陳述不會被使用,而繼續為偵訊時,要給予如何的法律效果?就不是一概可以排除其證據能力。我認為這仍是法官在個案中以自由心證判斷,並採取衡量原則的問題,若一概否認其證據能力,可能發生不符合個案正義的狀況。剛才,張法官也提到,上述的案例其實只是個案性的問題,並非全面存在的,因此,又會牽涉到法官自由心證是否值得信賴的問題。

還要說明的是,在新法通過後,檢察官必須到庭負起舉證責任,為求證據能為法院採納,在蒐證的過程中,也嚴謹許多,在偵訊的過程中都有全程的數位錄音、錄影,現在全國每個偵查庭都有數位錄音、錄影的設備,檢察官也都有配置錄音筆,隨時可以錄音,相信日後檢方不當取證的質疑應該可以獲得改善。

Q&A問題與回應

林永頌律師

我想先就制度面簡單回應三點:要重視通常程序我想大家是沒異議啦,但是我們不要忘記,美國的司法制度畢竟比我們好,我們不能否認,但是美國司法的冤判還是很多,就死刑的部分出十本書都出不完。我們必須要承認,再好的法官在好的制度都會有冤判錯判,所以我們不要因為通常程序改變了就忽視非常程序應有的救濟制度。

第二個,就立法的目的來看,第四二O條第一項第六款,新事實新證據不需要在判決前存在這個問題。張法官說這樣通過就不會有問題,抱歉,我認為有問題。光第一百五十六條第三項規定檢察官應就被告自白是否出於任意性的問題要舉出證明方法,因為只寫要“證明方法”,立法理由卻說“舉證責任”。台灣的法律如果沒有訂死,到時候就人言言殊。法條上最好訂清楚何謂新事實、新證據,林教授講的嶄新性的新觀念如果大家能接受那也要擺進去,除非有判例。

最後,非常上訴本來不是在救濟,我想大家也都了解,現在要關掉非常上訴的第四四七條第二項復活制度,那再審的門就要開。其實要請檢察總長提起非常上訴是非常困難,我要提出的是:一個被告認為其判決違背法令,為何要聽命於檢察總長?而檢察總長是檢方的頭,是要控告我的人耶,為何要經過他才能提起?當然從救濟的角度那是沒錯啦,那違背法令的部分可否像民事訴訟法一樣移到再審的理由來?當然也許還要加條件,但至少那個部分當事人要請律師提起再審,或許門檻會提高,但就不需要透過檢察總長。

高涌誠律師

我手上有一件是透過非常上訴救濟成功,林律師特別講到因為是在二審法院非常上訴比較容易,我碰到的也大多是二審確定的案件,然後直接挑戰非常上訴,我個人覺得現在的問題出在「最高檢」。

為什麼透過監察院聲請會比較容易?其實許多案件,最高檢的態度認為你們都是亂提啦,所以最高檢駁回的理由有時非常有趣,而其駁回在法律上是沒有定位的,它就是一張函,而這張函是處分嗎?

我碰過的一個案子是:台灣高等法院一個判決,檢察官起訴時把商標的註冊案號寫錯,告訴人在偵查中有提出正確的案號,在審理中知道這個事實是同一的,可用同一案件處理。而在高雄高分院則認為在同樣情形是無罪,因為起訴的案件事實不同,所以你應該重新起訴。那我們用此來提起非常上訴,認為這是最符合非常上訴的目的:台灣高等法院和高雄高分院的看法不同,判決違背法令的,應統一解釋法令。結果最高檢沒什理由隨便抄一抄就駁回。我個人的經驗認為問題是出在最高檢,難怪監察院陳情的案件這麼多。

如果不是被告救濟的案子,律師在執業中有發現這樣違背法令甚至需要統一解釋的狀況時,我聲請檢察總長提起非常上訴,那最高檢不理我時這怎麼處理?

律師強制代理是必要的,法律扶助與律師自律這些既然都已經通過了,在不影響訴訟權的狀況下,先讓在野法曹過濾一遍,過濾後聲請檢察總長提起非常上訴,而這樣的過程中,要設計怎樣的一個「透明化」的機制,希望未來修法時能一併考慮。

林靜萍律師

我想請教各位在座先進一個法律上的問題:非常上訴的立法目的在統一解釋法律,那假如此目的仍在但被告已死亡的情形,可否提起非常上訴?

張淳淙法官

先回答林靜萍律師的問題,我想理論上是可以。

「如果是最高法院的確定判決,要提起非常上訴幾乎是不可能,會被駁回」的這個問題。我必須在此作答辯,我這裡有數據,最高法院以九十二年為例,非常上訴判決撤銷確定判決者有三百三十八件,其中最高法院確定者有五件,所以並非說官官相護。其實每年都有,例如:八十六年也是五件,八十五年是四件。以去年為例,五件裡面有四件是第三審的確定判決,另外有一件是非常上訴判決,也就是說另外一個非常上訴判決來撤銷前面的非常上訴判決。九十二年以後,像台灣高等法院受理確定的案子那麼多,非常上訴判決足以撤銷的也不過是三十六件,第一名是高雄地院,不曉得什麼原因有八十七件。再以九十二年為例,駁回的百分比是20.91;單純的撤銷(訴訟程序違背法令撤銷、有利於被告的錯誤判決的撤銷)有148.5件,0.5是部份撤銷的意思。非常上訴審將確定判決撤銷自為判決對被告有利的有165件,我想這個數據應該也是相當可觀。但是這是好還是壞?如果件數太多,是否表示裁判錯誤太多;如果件數太少,就說非常上訴審的門怎麼關得這麼緊;所以我說問題很難,真的很難。

另外呢,依第四四七條第二項使案件復活然後更為審判的,以去年為例,有二十五件。談到第四四七條第二項,坦白說,原來立法理由是根據「非常時期刑事訴訟法補充條例」而來,是國外任何國家所沒有的立法例。其法條內容中的「如係誤認為無審判權而不受理,或其他有維持被告審級利益之必要者,得將原判決撤銷,由原審法院依判決前之程序更為審判」,所以其中的「其他有維持被告審級利益之必要者」是相當於:原來無審判權者,應該不受理才對。而此條文卻把非常上訴的門放寬了,其實這和條文的本意並不相同。這麼多年來,其實有些當事人是已經有給予審級利益讓其行駛防禦權的機會,但非常上訴審還是讓它適用第四四七條第二項判決。

現在修正草案中就是要讓再審放寬,把非常上訴關緊,其實是跟未來第二審變為事後審(以法律審為原則,事實審為例外)及第三審為嚴格法律審相應和。這也是民間司改會在「全國司法改革會議」中所提出。我也看報紙得知有律師團體到立法院表示不同意見,但是坦白說,司法院刑事訴訟研修會,整個研修程序其實就是按照全國司改會的所提出的大原則。一個法律說要多完美,那是難啦。所以法律一再地修也有它的道理存在。

另外提到第四二○條所謂新證據修正草案立法的說明是否足夠,我想修法之後是不會有問題。至於此議題是否要在本文明定是一個問題,司法院刑訴法研休會這個任務性的階段已達成,至於以後修法結果會怎樣,刑事廳就這部分會有什麼意見或者人民團體在立法機關,又會有什麼演變那又是另外一回事。我只是要強調,在立法理由欄作這樣的說明,在實務上運作應該是不會有什麼問題。

原文連結

延伸閱讀:

警方隱匿證據 死囚鄭性澤含冤11年

請讓我們相信司法的專業!

蘇案翻版:給鄭性澤一個重新審判的機會

台灣冤案救援的制度性困境 座談紀錄

王健壯/辨冤白謗第一天理

專家評析:中華民國的公平正義 比漢代進步了多少?

刑事非常救濟制度

探視鄭性澤:充滿陽光的下午遇見一個充滿陽光的人

【新任總長的第一任務】 死刑冤罪,即刻救援 鄭性澤

【研討會】「刑事程序非常救濟制度」學術研討會