冤家筆記:《我無罪》

文/盧怡安 靜宜大學法律系、平冤實習生 2014.8.7

我沒做,為何要關我?

很多人都會問邱顯智律師為什麼常常去看獄中的當事人,豪爽的邱律師總會說:「阿因為那不是他做的阿!不是他做的法院卻要判他有罪你不覺得他很可憐嗎?」只要律師常常去看他的當事人,久而久之監獄裡的管理人員也會開始去思考為什麼他的律師會願意沒錢賺還常常來?那他是不是真如律師所說的,他其實是個冤案呢?只要大家開始有這樣的念頭,許多事就會開始變得的不一樣了。像是讓當事人在獄中的生活獲得改善外,還能引起世人對案子的關注,讓司法人員基於輿論壓力而不敢為所欲為。

邱顯智律師盼多探望冤案當事人,喚起更多人對案件的關注

從「以父之名」來看現實生活的司法調查

你相信十個優良的警察,

還是一個偷妓女錢的竊盜累犯?

「以父之名」的男主角因種族和竊盜、吸毒等等前科而被認定涉嫌參與一場爆炸案,在警方的設計下含冤入獄。在現實中,這樣的案子並不罕見。警方利用嚴刑拷打及威脅的方式,讓被告在心疲力竭的情況下寫下自白書。在證據不足的情況下,這樣的自白就變成了全案「破案」的關鍵了!台灣也有一些冤案就是被警察刑求出來的,像是蘇建和跟鄭性澤。

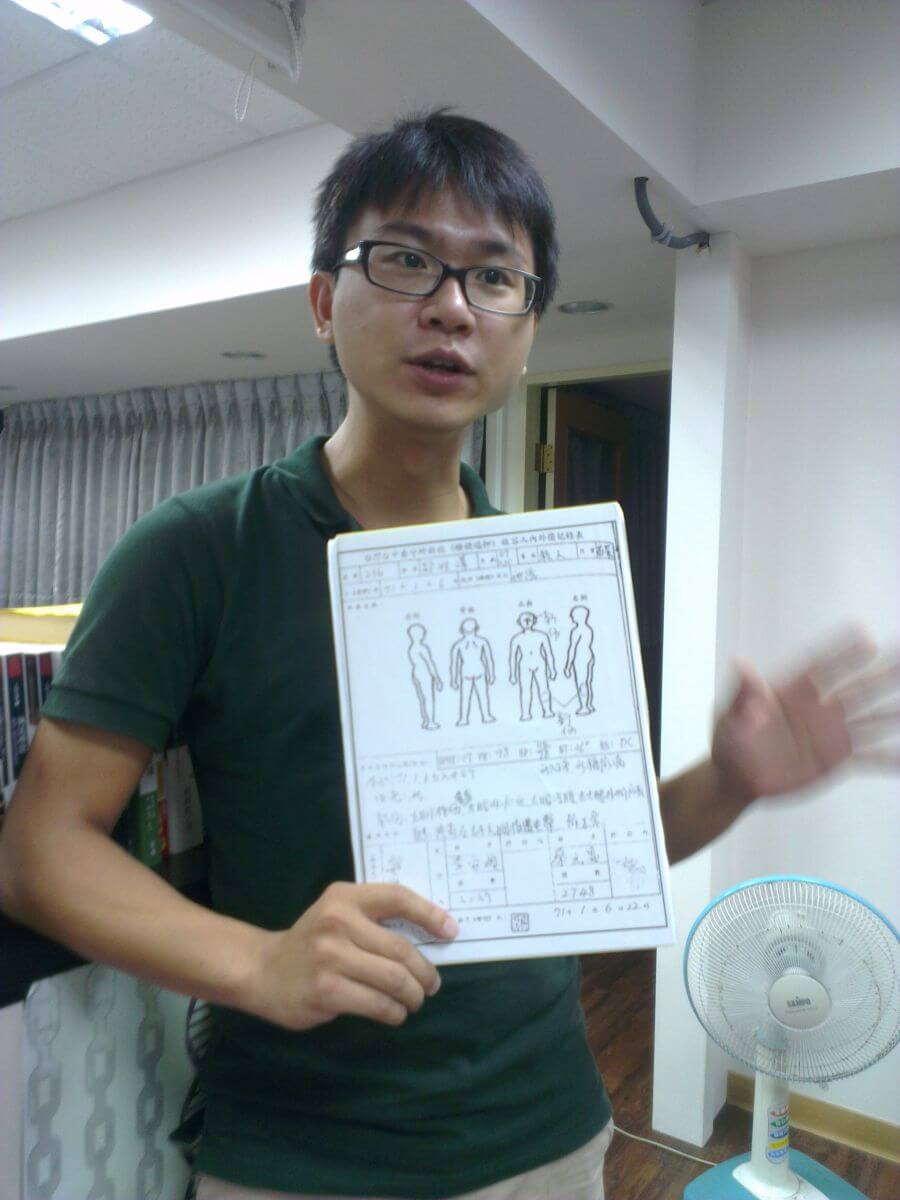

警方用常理無法想像的方式來刑求他們,並將電話線通電來電擊鄭性澤。在現實生活中,警方認為反正就是你做的,所以刑求你也只是剛好而已,就算日後有傷一般民眾也還是相信他們就是代替正義來處懲罰這些罪犯的。而我們之所以能發現他們被刑求是因為入獄前,監方為了怕人在裡面出事會怪罪他們,所以先幫他們做了一次的身體檢查,被刑求的事才因而浮出檯面。

鄭性澤入監前的身體檢查表說明其曾遭受刑求

顯智律師認為連英國這樣司法歷史悠久的國家都會有如此不符合法定程序的辦案了,更何況是我們台灣?所以冤獄平反協會要一直都存在,因為冤獄永遠都有。只要是人就會有判錯的可能,所以像德國這樣先進的國家一年再審的案件仍有上千件,反觀台灣卻僅有十數件。究竟是台灣的司法人員太優秀了?還是他們不願承認自己的錯誤呢?台灣現在都講求科學辦案,科學是中立的沒有錯,但如果運用科學的人並非中立,那麼這樣的鑑定資料就可能會有所偏頗,亦可能造成無法挽回的遺憾。

外國人所面臨的司法困境

日前有九名印尼漁工涉嫌殺害其台灣船長與輪機長,然而在證據不足的情況下檢方統統將其起訴並關在宜蘭監獄。其中一名被告的律師曾威凱表示,檢方寄給他們的起訴書是中文而非印尼文。這樣被告真的能了解起訴書中的意思嗎?若不懂,又如何為自己的權利辯護?只要司法人員辦案稍不謹慎,就會造成當事人的傷痕,更從此留下無可抹去的罪名。

曾威凱律師是「特宏興案」(印尼漁工殺人案)的辯護律師之一

通譯在法院上扮演相當重要的角色,是司法人員與當事人間溝通的重要角色。然而,當事人的想法是不是真的能透過通譯的翻譯把內心真正的想法清楚而完整得翻譯給法官知道呢?現有的通譯資源並沒有想像中的多,通譯的資質也參差不齊,有可能無法精準翻譯出法律用詞,讓當事人無法明確的了解台灣的審判程序,造成對當事人更不利的處境。在另一個真實案例中,甚至發生就是通譯同時兼任證人的情況,這樣情況豈不是對被告造成極大的不利嗎?連其審判的法官也未要求通譯應依法迴避。

冤獄中的死刑犯

劉炎國是顯智律師當事人,在行刑前的中午律師才在跟他加油打氣,離開沒多久卻傳來惡耗。一條人命就這樣斷送了。鄭性澤也同樣是在獄中的死刑犯,一場殺警案,待在一旁的鄭性澤明明也已經受傷了,卻被套上持槍殺警的罪名。無論他多麼想洗刷罪名,正義之門都未開啟,反而是一群號稱正義的人不斷將他推開。這些死刑犯隨時都可能被奪走生命,死亡的恐懼不斷侵蝕他們,這樣的折磨又有多少人能承受的住?更何況他們是被冤枉的呢?

鄭性澤的假自白、謝志宏被定罪的一把蝴蝶刀等等微弱的證據,司法人員就將他們起訴、判他們死罪。然而他們真的有罪嗎?刑求出來的自白真的能當犯罪的證據嗎?在我們不斷追求進步的同時,是不是應該回頭省思我們的司法是否也有跟上時代的腳步?