【圓桌論壇側記|證據構造理論在再審程序之重要性】

記錄|林宥妤

編輯|王旻琇、韋昱安、羅士翔

本場次的圓桌論壇,我們邀請到王怡婷律師主持,國立臺北大學法律系的顏榕老師擔任報告人,與我們說明證據構造理論如何在再審程序中應用,最後由最高法院前院長吳燦以及洪維德律師進行與談。

顏榕副教授:再審審理作為一個程序審查,法院應該要檢視原判決認定的事實與證據,會否在新證據加入後,動搖原判決的結論,進而判斷應否開啟再審;而非立於事實法院的地位重新認定事實

- 何謂證據構造理論?

顏榕老師首先向大家說明,所謂的證據構造,是指刑事案件中,審檢如何根據提出之證據建構犯罪事實的過程;而證據構造理論,則是指透過分析審檢所認定的證據構造,進一步檢視支持被告有罪的證據構造;而這項理論之所以重要,是因為被告必須要知道檢察官提出什麼樣的證據,來建構被告有罪的理論,被告才能夠明確地進行防禦。

顏榕老師接著說到,雖然證據構造建構了完整的定罪過程,但早期實務運作上卻常常出現法官判決有罪時並未依據檢察官的舉證,反而自己把證據重新整理,並做出了不一樣的推論過程。舉例來說:檢察官認定被告有罪的過程,是A證據建構甲事實、B證據建構乙事實;法官卻認為,A、B、C、D證據建構甲事實,乙事實雖不成立,但被告仍然有罪。對被告來說,自己最初必須要攻擊的是「A證據建構甲事實、B證據建構乙事實」,卻因法官以「A、B、C、D證據建構甲事實」做出錯誤的認定,導致其於訴訟上的攻防被強烈影響。

由此,我們可以知道證據構造對事實認定與攻防方法影響甚鉅,而整理爭點的重要性也隨之顯現,畢竟,審檢辯對於案件的想法可能會有出入。理想上,我們應能透過爭點整理程序,知悉對造的訴訟策略,進而聚焦案件、有效攻防;然而,實際運作上,法官卻可能基於法官不語而不願透露過多的心證,導致無法得知攻擊防禦方法能否奏效,在這種情況下,律師只能將所有可能性寫入書狀當中,由法官來決定何種攻擊、防禦方法可被採用,造成被告無法在刑事訴訟中更有效地防禦。因此顏榕老師認為,如果程序當中可以盡早釐清檢察官的證據構造,實際進行爭點整理,將可以避免被告與律師花費大量時間釐清案件的爭點,在訴訟過程中發揮更有效的防禦。

總體而言,證據構造理論除了可以在通常程序中明確化防禦的對象,也可以檢驗法院對於事實的認定是否合理,以及檢察官所提出的證據與事實的連結是否足夠達到有罪判決的門檻,也因此,證據構造不只能在通常程序中發揮作用,也在再審程序中扮演了重要的角色。

- 證據構造理論於再審程序的重要性

依據刑事訴訟法第420條第1項第6款,「新事實、新證據」為再審事由之一,因此法院決定是否開啟再審程序時,應衡酌加入新證據之後,是否足以動搖原確定判決所認定的事實,而有產生不同結果的合理懷疑。顏榕老師表示,如果再審法院僅就新事實、新證據單獨判斷,而沒有重新檢視原確定判決的證據構造在加上新證據綜合判斷後是否有改變,將容易使再審法院立於原事實審法院的地位,僅就事、證重新認定,甚或可能認為即使增減證據,仍然不會影響有罪判決,而無法發揮再審重新檢視原判決證據資料、事實認定在加入新證據後是否改變的制度設計目的。

為了避免這個問題,顏榕老師接著分享了日本學說上的見解──再審法院作為程序法院,不是要重新進行事實認定,而應檢視原確定判決是否錯誤、分析原證據與事實之間的連結(即分析原判決證據構造),並判斷新證據資料提出後會否影響、甚至破壞該連結,以此來決定是否開啟再審。舉例來說,假設原確定判決認為被告有罪的證據是自白及血跡鑑定,若有新的血跡鑑定技術可以證明該鑑定錯誤,則確定判決認定基礎的證據即剩下自白,將會破壞原證據與事實認定的連結,基於有疑利於被告原則,應開啟再審,而不是僅憑該證據認為被告為犯罪行為,代替事實審法院進行認定。

此外,日本有學說認為,光是分析原確定判決的證據構造並不足夠,再審法院應該要分析、評價何為間接或重要證據,而該重要證據又推導出了什麼重要事實,進行評價過後,若新事實、新證據足以動搖重要事實,基於有疑利於被告原則,再審法院也應開啟再審。

將目光拉回我國實務,顏榕老師以呂金鎧案102年的再審聲請1為例說明。該裁定在103年做成,當時新事實、新證據之再審事由尚未修法放寬2,因此該裁定認為即使加入新的DNA鑑定後無法證明呂金鎧為性交行為,但仍可依其他共犯的判決認定呂金鎧共同壓制被害人。然而,該裁定是將公訴事實作為判斷對象,而非評價原確定判決認定的事實是否在加入新證據之後有所動搖,對此,顏榕老師認為,是否有共同壓制被害人,應該是事實審法院要重新證據調查、認定的事情,再審法院作為程序法院,並不需要重新認定犯罪事實。

不過,隨著修法與學說的演進,近年法院也日漸重視證據構造的概念,更有裁定3表示法院應先檢討原確定判決所採用的證據資料,確認支持原確定判決的證據結構,並找出何為主要證據,進而評價聲請人所提出具有新穎性的證據對原確定判決的結構是否產生影響。顏榕老師認為這樣的裁定比較符合學說上對於再審法院的定位,對於再審程序的保障也是往好的方向進步。

最後,顏榕老師重申,再審法院要判斷的對象絕對不會是公訴事實的有無,或是被告是否有用其他方式犯罪,應該是原確定判決及其所認定事實的證據構造,在加入新證據之後是否會有產生不同評價的合理懷疑,如果沒有透過分析證據構造的方式為之,法院容易在加入新事實、新證據之後,將新舊證據混和、重新評價事實,而悖離了新事證是否改變證據構造、應否開啟再審的程序判斷。

1 詳參臺灣高等法院 102 年侵聲再字第 57 號刑事裁定。延伸閱讀:【冤冤相報 no.52】在法律門前徘徊的人:呂金鎧案判決評論座談會紀實。

2 刑事訴訟法第420條第1項第6款於民國104年1月23日修正,詳可參立法院法律系統 (ly.gov.tw)。

3 詳參最高法院 110 年台抗字第 358 號刑事裁定。

吳燦前院長:這幾年來,我們引進綜合評價說與程序保障,隨著法律建置的完備,再審法制已經變得比較完整,但現在的問題還是在於執行面

來到與談環節,吳燦前院長接著以實務的角度切入,與大家討論刑事訴訟法修法前後,我國實務對於准否開啟再審判準的改變,並說明自己對於審判實務如何操作的觀察。

首先,以發現新證據作為再審理由,須符合新規性、確實性的要件。刑事訴訟法第420條第1項第6款修正前,再審開啟的要件非常嚴格,實務見解更將新證據的新規性限縮於判決時已存在但漏未審酌、判決後方發現之情形,導致開啟再審難如登天;修法前最高法院雖有裁定接軌日本實務的綜合判斷說,要放寬再審門檻,然而,日本實務當時卻又以限定再評價說、證據構造重組說等見解,實質限縮了開啟再審的可能性。4對此,吳燦前院長表示,日本實務這樣的解釋,其實也顯現了就算法律修得再好,看似放寬再審聲請門檻,若實務有意藉由學說限縮操作,也只會是空法,而無法真正將再審聲請緊掩的大門推開。

4 參謝煜偉,掙開刑事再審判例的鎖鏈?/中高院 102 聲再 132 裁定,台灣法學雜誌,第 259 期,199-207 頁,2014年11月01日。

回望我國現行再審制度,104年修法後不僅放寬新規性範圍,將新事實亦納入衡酌,新證據發現的時間點也有擴張,不侷限於判決確定後始發現判決前既存證據之情形;至於確實性要件的判斷,則參考德國法見解,改採混合說,認為無論依綜合評價或單獨評價說,只要其一判斷新證據足以動搖原判決,即應認定有確實性。

| 比較法 | 確實性要件的判斷方式 | |

| 修法前 | 與日本相同 | 綜合評價 |

| 修法後 | 與德國相同 | 單獨評價、綜合評價(混合說) |

吳燦前院長進一步說明,刑事訴訟法第420條第1項第6款以發現新證據作為再審事由的審查,應該要分為兩階段,第一階段審查所有據以提出再審的新證據是否至少有其一符合同條第3項「新事實或新證據,指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌,及判決確定後始存在或成立之事實、證據」的新規性要件,接著才會討論第二階段的確實性要件,吳燦前院長認為,第一階段審查是針對再審新證據的「證據適格性」審查,第二階段審查則是「證明力」的審查,兩者有先後之分。為了讓觀眾更好理解,他也針對這兩階段做了更仔細地說明:

- 第一階段「新規性」審查:證據適格性之審查

依照第一階段審查的基準,最高法院多會考量該證據的「未判斷資料性」,也就是確定判決中沒有經過實質評價的證據,即便它們在判決前已存於卷證資料中,也符合新規性要件。不過,吳燦前院長也提到,最高法院諸多裁定見解認為,如果證據在原確定判決中已經證據調查、適當辯論,無論是已論述取捨理由,或單純捨棄不採卻未敘明理由,均不符合「未判斷資料性」的要件。其中關於「單純捨棄不採卻未敘明理由」之證據,最高法院認為不符合「未判斷資料性」的要件,與修法在於放寬再審新證據的立法意旨不合。因此,最高法院112年度台抗字第1223號經典裁定,將之限縮在「同一證人對於同一待證事實先後陳述矛盾的情況,如原確定判決已說明採用A證詞的理由,則會當然排斥B證詞,排斥的B證詞雖未於判決理由中說明不採」,但這是證據法則的當然法理,只有在這種情況,「捨棄不採卻未敘明理由」的B證詞,才不算新證據,至於其他卷內未經判斷而「單純捨棄不採卻未敘明理由」之證據,仍屬「未判斷資料性」之新證據。此一裁定較符合修法意旨。

除了前揭見解外,吳燦前院長更指出另一個實務的爭議,也就是新證據是否要有證據能力的問題,其認為,聲請再審僅須依自由證明法則判斷,故無需判斷證據能力,只要原確定判決沒有調查、審酌,不論證據能力有無、發生在判決前或後,即便為傳聞證據,亦均符合「未判斷資料性」,例如判決確定後,當事人自行委任鑑定人所提出之鑑定意見即屬之5,后豐案就是適例。

- 第二階段「確實性」審查:再審證據證明力之審查

再來談到確實性要件,則屬於證明力的問題,且與法官心證相關。若單獨判斷新證據本身證明力並不足以開啟再審,就必須與舊證據綜合評價,判斷是否具有動搖原確定判決事實的蓋然性,但實際操作下來,即便是法律已經修正的今日,法官對於再審的心態若還是秉持著舊法時期的態度,將無助於再審修法想達到的目的。

另外,針對禁止再訴證據得否一併提起再審的問題,吳燦前院長補充,實務見解6有認為曾據以聲請再審之證據倘被駁回,後若又發現其他新證據,該前被駁回聲請再審之證據得與新證據一併聲請再審。

最後,吳燦前院長表示,再審聲請准駁容易隨法官心證浮動,然而無論現行法制採取綜合判斷說或單獨判斷說,重點在於駁回的理由應該要充分說明、符合法律規定,否則法律修得再怎麼完備,倘若執行端若沒有落實,一切也只是枉然,他也期許我國在修法放寬再審門檻、保障程序的同時,實務運行層面也能貫徹修法意旨。

5 相同見解如最高法院 107 年度台抗字第 683 號刑事裁定:「然再審聲請有無理由,不過為再審開始之條件而已,並非直接變更原判決,故所列新事證僅自由證明具備動搖原判決確定事實之「可能性」,即符合開始再審要件,並無達到確信程度之必要。……再審聲請權人以判決確定前未踐行之鑑定方法或技術,委請具特別知識經驗之人,就原有之證據為鑑定結果,為受判決人之利益,以發現足受有利判決之新證據為由,聲請再審,若具新規性,且經單獨或綜合評價結果亦具確實性,即無不可,縱法院對於鑑定人之適格尚有疑義,仍非不能於再審聲請程序傳訊鑑定人或為相當之調查,以為認定。」

6 詳參最高法院 108 年度台抗字第 553 號刑事裁定。

洪維德律師:如果能提高判決品質,實質說理,明示證據結構,就不容易被提起再審,才能降低誤判機率

承接吳燦前院長的與談,洪維德律師首先談到再審制度兩種不同取向之目的:強調「人權保障」,以及強調「司法資源有限性」與「發現真實」。

如果側重司法資源有限性與發現真實的面向,再審目的主要著眼於糾正判決錯誤、發現真實,較重視已確定的犯罪事實與判決的確定力,故通常認為再審屬於特別救濟途徑;而若強調人權保障取向,則更著重救濟無辜的功能,可能將再審程序視為第二個第二審、甚或第四審,因而要求法院恪守無罪推定、有疑唯利被告、不利益再審禁止等原則。

雖然不同取向間針對再審目的、審查程序定位、審查時適用的刑事法原則,偏重之處皆有不同,但洪維德律師也提醒,兩者並無必然關聯,也不互相對立。例如日本雖然禁止不利益再審,看似保障人權,但日本實務開啟再審的機率卻比台灣低很多,若以強調人權保障的角度來看,台灣似乎走得相對比較前面。

而除了不同制度目的可能會影響法官裁定准否開啟再審的判斷以外,以發現新證據為由聲請再審時,舊證據是否一併納入評價、可評價範圍大小也會有所牽涉。

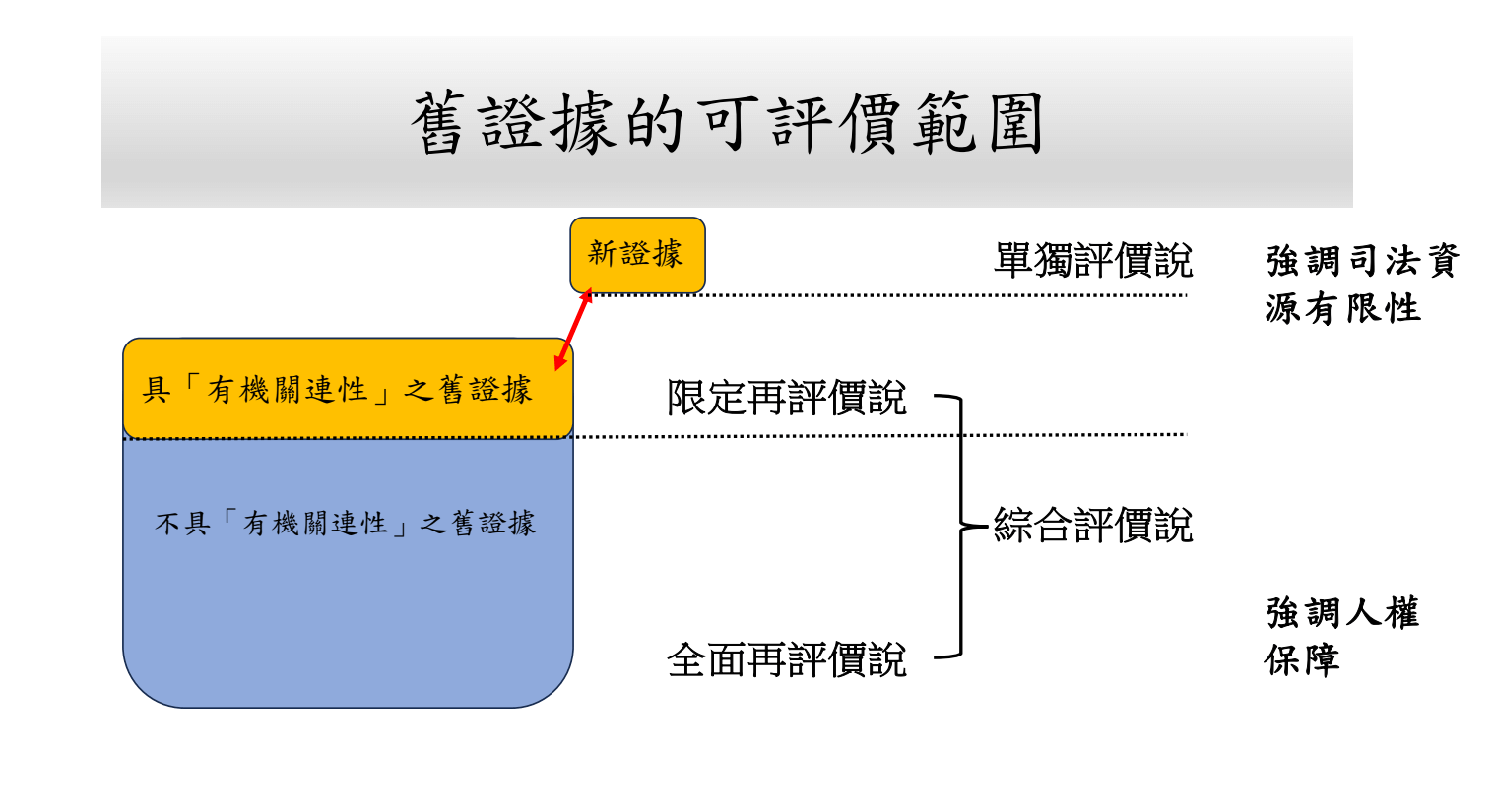

如同顏榕副教授與吳燦前院長所提及的,日本學說基於前述的兩種取向,分別發展出「單獨評價說」與「綜合評價說」。單獨評價說基於司法資源有限性的觀點,認為僅得單獨就新證據,來判斷能否動搖原判決,而將舊證據排除在評價範圍之外;反之,綜合判斷說則認為應將新舊證據綜合觀之,而根據舊證據可評價範圍大小又可分為全面再評價說、限定再評價說與二階段評價說。全面再評價說認為,新證據加入後,即有可能動搖舊證據結構,故應全面再評價舊證據;然而,洪維德律師也提醒,較易開啟再審的全面再評價說看似更能保障人權,卻可能在不利益再審的情形中,出現再審結果更不利受判決人的風險。7

7 104年刑事訴訟法第420條第1項第6款修正時,法務部意見書認為同法第422條之不利益再審於新規性、確實性之判斷亦應連帶放寬,因而造成不利益再審之情形倘於確實性階層採取全面再評價說,有造成不利受判決人之危險。然現行部分實務見解為了避免輕易開啟不利益再審的危險,於尚未修法刪除不利益再審之情形下,在新規性階層即限縮「新證據」範圍,駁回不利益再審聲請。相關實務見解可參考最高法院 107 年度台抗字第 458 號刑事裁定。

而在日本再審制度的發展中,最高法院在「白鳥事件」揚棄早期實務單獨評價說的見解,改採綜合評價說,使得後續數宗死刑確定案件因而成功開啟再審;然而日本實務隨後卻基於強調法安定性、司法資源有限性的觀點,發展出了「限定再評價說」,認為新證據須與舊證據具有「有機關聯性」,方得被評價為得開啟再審之新證據,又增加了開啟再審的難度,甚至有學者指出,若對於舊證據的有機關聯性採取很狹隘的解釋,反而將使本說趨近單獨評價說的判斷,大幅限縮開啟再審的可能性。

此外,洪維德律師指出更有部分學說認為確實性判斷應該分為二階段:第一階段以「限定再評價」判斷新證據是否有削弱舊證據之證明力,若未通過第一階段審查,即不開啟再審;若有,則進入第二階段進行「全面再評價」。在第二階段審查中,法院應先以證據構造理論分析舊證據之證據構造,接著加上新證據進行綜合評價、分析,而舊證據的證據構造分析方式又有許多選擇,洪維德律師在此便舉了兩種方式:

- 表面性、形式性分析:

僅得就判決理由分析原判決如何根據舊證據認定事實之心證,且須形式上忠實呈現舊證據結構。 - 有機關聯性分析:

對支撐原審事實認定之證據群進行有機關聯性之實質分析,而不限於判決理由內容,且不得為更不利之分析認定,否則將違反日本禁止不利益再審不得造成二重危險之規定。

而除了有不同的分析方法以外,分析證據結構還有以下四個要素可咨判斷:

- 證據重要性:證據就判決來說是否如支柱一樣,而為認定犯罪之主要證據

- 證據方向:該有利證據抑或是不利證據

- 證據強度:證明力之強弱

- 證據關係:與其他證據為支撐、補強抑或是其他關係

最後,洪維德律師有感不應該只在再審程序探討證據構造理論,若我們能夠盡量在普通程序中,讓有罪判決把證據構造交代清楚,證據構造足夠明確與結實,這份判決可能更可信,更不會輕易的被「推翻」,也就不需要被「建構」、被「重組」;如果能提高判決品質,實質說理,明示證據結構,或許就能從通常審理程序就降低誤判的機率。